UPDATE ORE 15,43:

Finalmente il governo s'è desto. Il ministro La Russa ha riferito alle Camere che verrà chiesta «l'autorizzazione» del Parlamento per «aderire alla coalizione di volenterosi» cui spetterà far rispettare la risoluzione Onu sulla Libia. Non solo le basi, pare di capire, ma anche «uomini e mezzi», una partecipazione «attiva» alle operazioni. Sarebbe stato paradossale che mancassimo solo noi ad una missione a cui manca poco che partecipi pure Trinidad e Tobago. Dignità nazionale non è solo sventolare una bandierina e cantare l'inno nelle ricorrenze.

---

UPDATE ore 13,46:

L'insidia, la crepa nascosta nel testo della risoluzione era la richiesta di un «immediato cessate-il-fuoco», e puntualmente - ne ero certo, l'avevo scritto stamattina - Gheddafi ha afferrato l'occasione e dichiarato un presunto cessate-il-fuoco in linea con le richieste dell'Onu. Certo, tutto da verificare, ma quanto basta per guadagnare tempo e almeno provare a dividere la comunità internazionale.

---

Ormai avevamo perso ogni speranza, ma con colpevole ritardo, addebitabile essenzialmente alle incertezze della Casa Bianca, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato a maggioranza l'intervento militare per fermare Gheddafi. Non solo una no-fly zone, ormai superata dagli eventi sul campo. Il richiamo al capitolo VII della Carta dell'Onu legittima «ogni mezzo necessario» per «proteggere i civili», «per il mantenimento della pace e della sicurezza», con l'unica espressa limitazione di «non inviare forze di occupazione», dunque truppe di terra. Probabilmente lo stesso Gheddafi con la sua protervia e le sue minacce, non solo contro gli insorti asserragliati a Bengasi, ma persino contro il traffico aereo e marittimo nel Mediterraneo, ha impresso un'accelerazione al negoziato che si stava svolgendo al Palazzo di vetro. Ma potrebbe comunque essere troppo tardi. E un'altra insidia si nasconde nel testo della risoluzione: la richiesta di un «immediato cessate-il-fuoco» offre al dittatore libico ancora dei margini per guadagnare tempo, ritardare l'intervento e dividere la comunità internazionale. Se conosciamo bene Gheddafi, giocherà eccome quest'ultima carta che l'Onu gli offre.

Al di là di quanto recita la risoluzione dell'Onu, è ovvio che l'obiettivo vero dell'operazione per gli Stati Uniti e le altre potenze occidentali - esattamente come per il Kosovo, l'Afghanistan e l'Iraq - è il regime change, ossia cacciare Gheddafi. Il problema è che il tipo di intervento militare autorizzato dall'Onu potrebbe salvare ciò che resta degli insorti, ma a questo punto potrebbe non bastare a ottenere l'effetto di far cadere il raìs. E ciò riprodurrebbe una situazione di stallo che potrebbe richiedere ulteriori interventi sui quali sarebbe ancor più complicato ottenere un mandato internazionale. Avesse agito una settimana fa, probabilmente oggi staremmo commentando il capolavoro di Obama.

Del tempo prezioso (una settimana, a voler essere comprensivi) si è perso invece principalmente a causa delle incertezze della Casa Bianca, non certo aiutata dalle resistenze del Pentagono. Alla fine dev'essere stata Hillary Clinton a risvegliare Obama dal suo torpore a forza di sberle. Il decisivo via libera della Lega araba infatti è di sabato scorso e come avevo puntualmente previsto una settimana fa, è quel passaggio ad aver ammorbidito la posizione di Mosca, e quindi di Pechino. Dunque, se la risoluzione arriva solo una settimana dopo, ciò non è dipeso tanto dalle resistenze russe e cinesi, ma dalle incertezze occidentali, americane in primis.

Alla fine, ma proprio all'ultimo momento utile, quando è apparso evidente che c'era il rischio di giocarsi anche l'ultima briciola di credibilità, persino la faccia (e non è detto che non sia comunque troppo tardi), a Washington sono scesi nelle trincee per difendere quel che resta dell'influenza americana, cui la sopravvivenza politica di Gheddafi recherebbe un colpo mortale. Se restasse al potere dopo che il presidente Usa gli ha intimato di andarsene, ha scritto il Wall Street Journal, «il colpo inferto all'influenza americana e all'ordine mondiale sarebbe enorme».

La situazione all'Onu si è sbloccata quando gli americani hanno deciso che si dovesse sbloccare. Allora perché tutto questo tempo? Perché - nonostante la condizione multilateralista fosse stata soddisfatta dal via libera della Lega araba, che ha sbloccato anche Mosca? Perché il problema di Obama va oltre la pericolosa ideologia multilateralista. Anzi, è alla radice di quel pregiudizio. Obama è grandioso nel padroneggiare le parole e nel creare aspettative anche eccessive, quanto inesperto e incerto sul da farsi, perché privo di una visione politica, e soprattutto culturalmente impreparato perché è lui il primo, nonostante ne sia il leader, a nutrire forti dubbi circa il ruolo positivo dell'America nel mondo.

E l'Italia? Probabilmente non si aspettava che arrivasse il mandato dell'Onu, si credeva scampato il pericolo di dover dar seguito - tra gli imbarazzi - alle decisioni degli organismi internazionali. Ancora una volta la nostra diplomazia si è fatta cogliere di sorpresa. Fin dall'inizio ho criticato la posizione del nostro governo nel modo più netto. Pochi giorni fa, quando l'ipotesi di un intervento appariva ormai tramontata, mi ero rassegnato ad ammettere che la nostra posizione "furbetta" avrebbe potuto rivelarsi una scommessa vinta sul non-intervento. Adesso però le cose cambiano. Ci accoderemo, in ossequio alla legalità internazionale e agli impegni con le organizzazioni di cui facciamo parte, ma da comprimari, quando potevamo e dovevamo giocare un ruolo da protagonisti.

Il mandato Onu c'è e l'Italia «farà la sua parte», ma è chiaro che nonostante i 150 anni appena compiuti rimane la solita Italietta. La concessione delle basi aeree è il minimo sindacale della decenza, mentre sarebbe auspicabile una partecipazione più attiva alle operazioni. E dopo che Tripoli ha intimato all'Italia di «restarne fuori» è anche una questione di dignità nazionale. Una dignità che non si dimostra solo sventolando una bandierina e cantando l'inno nelle ricorrenze.

Showing posts with label lega araba. Show all posts

Showing posts with label lega araba. Show all posts

Friday, March 18, 2011

Wednesday, March 16, 2011

Isteria e dilettantismo

Uno schifo autentico, permettetemi lo sfogo. L'isteria collettiva europea sul nucleare (non ci siamo fatti mancare neanche il solito euroburocrate irresponsabile che ha parlato di «apocalisse» ed è paradossale che il ministro degli Esteri giapponese debba esortare «i Paesi stranieri ad avere sangue freddo») e l'immobilismo di tutto l'Occidente nella crisi libica restituiscono un'immagine nitida dei mala tempora che stiamo vivendo.

Non voglio certo sottovalutare quanto sta accadendo alla centrale di Fukushima, dove purtroppo c'è ancora molto che può andare storto, ma siamo di fronte ad una catastrofe naturale di proporzioni epiche, che ha già ucciso migliaia, forse decine di migliaia di persone, mentre i vapori radioattivi fuoriusciti dai reattori non hanno ancora ucciso nessuno, l'esplosione delle strutture esterne undici operai e la contaminazione radioattiva sembra per ora non aver oltrepassato la zona circostante la centrale. Insomma, tutto può ancora succedere, ma c'è una probabilità che «l'apocalisse atomica» sia una bolla mediatica. Ed è uno schifo vedere gente in tv o sui giornali che ha tutta l'aria di auspicare il peggio solo per vedere avvalorata la propria ideologia antinuclearista.

I giornali e le tv sembrano non accontentarsi di raccontare il dramma che sta già vivendo il Giappone. L'enorme distesa di fango che ricopre le province nipponiche colpite dallo tsunami, così come la conta dei morti e delle distruzioni, è roba noiosa, deprimente, e soprattutto vista e rivista. C'è bisogno di dare il senso di un'escalation per mantenere il pubblico col fiato sospeso come in uno di quei thriller apocalittici che riempiono le sale. Con voracità inaudita divorano e risputano le notizie. E pazienza se spesso hanno ben poco a che fare con la realtà. Nell'incertezza, le sparano ad alzo zero. Ci raccontano dei giapponesi cinici impassibili di fronte alla tragedia, quegli stessi giapponesi che nell'articolo sulla pagina successiva vengono descritti così in preda al panico da dar vita ad esodi di massa e assalti ai generi alimentari.

E' una riflessione utile in queste ore quella del Wall Street Journal in un editoriale di qualche giorno fa: «Il paradosso del progresso materiale e tecnologico è che più ci rende maggiormente sicuri, più sembriamo diventare avversi ai rischi, che sono l'unica strada verso progressi futuri». Senza tener conto che «il motivo per cui il Giappone è sopravvissuto ad un tale evento catastrofico è proprio il suo grande sviluppo e la sua ricchezza materiale». «La civiltà moderna è quotidianamente occupata a misurare e mitigare i rischi, ma il suo progredire richiede che continuiamo ad assumerci dei rischi... La vita moderna richiede di trarre delle lezioni dai disastri, non di fuggire da tutti i rischi. Dovremmo imparare dalla crisi nucleare giapponese, non lasciare che alimenti un panico politico sull'energia nucleare in generale».

Nella crisi nucleare di Fukushima, così come nella crisi libica, ha ragione Mario Sechi: «Siamo di fronte a un decadimento delle leadership e a una quanto mai improvvisata e dilettantesca gestione dell'agenda internazionale».

Gli ultimi sviluppi in Libia dimostrano che c'è una nuova ideologia da abbattere in Occidente: il multilateralismo. E che quando l'America esercita la sua leadership, gli altri Paesi si accodano. Quando invece rimane inerte, il mondo diventa un posto più pericoloso.

Nonostante l'inedito e preziosissimo via libera della Lega araba, nessuno farà nulla mentre Gheddafi schiaccerà i ribelli e potrà cantare vittoria - unico leader arabo ad aver umiliato l'Occidente. A Washington c'è un re-tentenna le cui parole altisonanti valgono ormai come un dollaro bucato. Si è capito che la Merkel decide in base alle scadenze elettorali, sulla sospensione delle centrali così come sulle ipotesi di intervento in Libia. Francia e Gran Bretagna sono più interventiste ma solo a parole, senza un mandato dell'Onu e soprattutto - si ha l'impressione - senza Washington, non muoverebbero mai un dito. La Russia a mio avviso dopo il voto della Lega araba sarebbe stata pronta a chiudere un occhio, ma trovata la sponda tedesca e le incertezze americane ne ha approfittato.

L'Italietta si barcamena, non vuole bruciarsi l'ultimo filo di rapporto con Gheddafi nel caso - ormai quasi certo - che il raìs riconquisti il Paese e che la comunità internazionale dopo tanti esercizi di multilateralismo non muova un dito. Non so se per un colpo di fortuna o per capacità d'analisi, ma alla fine tocca ammettere che il governo italiano ci ha visto lungo nel mantenere un atteggiamento prudente, forse prevedendo che non ci sarebbe stato alcun intervento internazionale e che Gheddafi sarebbe rimasto al potere, quindi meglio non esporsi. Diciamo che è stato il miglior modo di arrendersi agli eventi e ai non eventi, ma certo non il migliore per tutelare i nostri interessi in Libia.

Non voglio certo sottovalutare quanto sta accadendo alla centrale di Fukushima, dove purtroppo c'è ancora molto che può andare storto, ma siamo di fronte ad una catastrofe naturale di proporzioni epiche, che ha già ucciso migliaia, forse decine di migliaia di persone, mentre i vapori radioattivi fuoriusciti dai reattori non hanno ancora ucciso nessuno, l'esplosione delle strutture esterne undici operai e la contaminazione radioattiva sembra per ora non aver oltrepassato la zona circostante la centrale. Insomma, tutto può ancora succedere, ma c'è una probabilità che «l'apocalisse atomica» sia una bolla mediatica. Ed è uno schifo vedere gente in tv o sui giornali che ha tutta l'aria di auspicare il peggio solo per vedere avvalorata la propria ideologia antinuclearista.

I giornali e le tv sembrano non accontentarsi di raccontare il dramma che sta già vivendo il Giappone. L'enorme distesa di fango che ricopre le province nipponiche colpite dallo tsunami, così come la conta dei morti e delle distruzioni, è roba noiosa, deprimente, e soprattutto vista e rivista. C'è bisogno di dare il senso di un'escalation per mantenere il pubblico col fiato sospeso come in uno di quei thriller apocalittici che riempiono le sale. Con voracità inaudita divorano e risputano le notizie. E pazienza se spesso hanno ben poco a che fare con la realtà. Nell'incertezza, le sparano ad alzo zero. Ci raccontano dei giapponesi cinici impassibili di fronte alla tragedia, quegli stessi giapponesi che nell'articolo sulla pagina successiva vengono descritti così in preda al panico da dar vita ad esodi di massa e assalti ai generi alimentari.

E' una riflessione utile in queste ore quella del Wall Street Journal in un editoriale di qualche giorno fa: «Il paradosso del progresso materiale e tecnologico è che più ci rende maggiormente sicuri, più sembriamo diventare avversi ai rischi, che sono l'unica strada verso progressi futuri». Senza tener conto che «il motivo per cui il Giappone è sopravvissuto ad un tale evento catastrofico è proprio il suo grande sviluppo e la sua ricchezza materiale». «La civiltà moderna è quotidianamente occupata a misurare e mitigare i rischi, ma il suo progredire richiede che continuiamo ad assumerci dei rischi... La vita moderna richiede di trarre delle lezioni dai disastri, non di fuggire da tutti i rischi. Dovremmo imparare dalla crisi nucleare giapponese, non lasciare che alimenti un panico politico sull'energia nucleare in generale».

Nella crisi nucleare di Fukushima, così come nella crisi libica, ha ragione Mario Sechi: «Siamo di fronte a un decadimento delle leadership e a una quanto mai improvvisata e dilettantesca gestione dell'agenda internazionale».

Gli ultimi sviluppi in Libia dimostrano che c'è una nuova ideologia da abbattere in Occidente: il multilateralismo. E che quando l'America esercita la sua leadership, gli altri Paesi si accodano. Quando invece rimane inerte, il mondo diventa un posto più pericoloso.

Nonostante l'inedito e preziosissimo via libera della Lega araba, nessuno farà nulla mentre Gheddafi schiaccerà i ribelli e potrà cantare vittoria - unico leader arabo ad aver umiliato l'Occidente. A Washington c'è un re-tentenna le cui parole altisonanti valgono ormai come un dollaro bucato. Si è capito che la Merkel decide in base alle scadenze elettorali, sulla sospensione delle centrali così come sulle ipotesi di intervento in Libia. Francia e Gran Bretagna sono più interventiste ma solo a parole, senza un mandato dell'Onu e soprattutto - si ha l'impressione - senza Washington, non muoverebbero mai un dito. La Russia a mio avviso dopo il voto della Lega araba sarebbe stata pronta a chiudere un occhio, ma trovata la sponda tedesca e le incertezze americane ne ha approfittato.

L'Italietta si barcamena, non vuole bruciarsi l'ultimo filo di rapporto con Gheddafi nel caso - ormai quasi certo - che il raìs riconquisti il Paese e che la comunità internazionale dopo tanti esercizi di multilateralismo non muova un dito. Non so se per un colpo di fortuna o per capacità d'analisi, ma alla fine tocca ammettere che il governo italiano ci ha visto lungo nel mantenere un atteggiamento prudente, forse prevedendo che non ci sarebbe stato alcun intervento internazionale e che Gheddafi sarebbe rimasto al potere, quindi meglio non esporsi. Diciamo che è stato il miglior modo di arrendersi agli eventi e ai non eventi, ma certo non il migliore per tutelare i nostri interessi in Libia.

Monday, March 14, 2011

L'Occidente rischia un meltdown geopolitico

All'inizio sarebbe forse bastata la no-fly zone per spezzare lo stallo nella guerra civile libica a favore degli insorti. Oggi - dopo aver perso due settimane nelle solite chiacchiere da solotto multilateralista - neanche quella sembrerebbe essere più sufficiente a risollevare le loro sorti. Bombardamento dopo bombardamento, Gheddafi ha letteralmente spianato il terreno alle sue milizie e sembra in procinto di assediare Bengasi, dopo essersi ripreso nel weekend le più importanti città petrolifere. Non ha senso, è da sciocchi, continuare ora ad intimargli di farsi da parte o proporre un cessate-il-fuoco. Nonostante il prezioso via libera della Lega araba sabato scorso, la diplomazia occidentale è in panne. Stavolta vittima più delle sue incertezze che dei veti altrui.

E' davvero questione di ore. Se l'Occidente non agisce con determinazione e rapidamente si ritroverà una Libia comunque altamente instabile, quindi pericolosa per qualsiasi investimento, e un Gheddafi incattivito. A farne più di tutti le spese - nonostante con la nostra scellerata ambiguità abbiamo tentato di non rompere del tutto i ponti con il Colonnello - saremo soprattutto noi italiani. Pechino è pronta a soppiantare noi e tutti gli europei nello sfruttamento delle risorse libiche.

L'incapacità e l'ignavia dimostrate, singolarmente e collettivamente, dai leader occidentali nella crisi libica non hanno precedenti nella storia recente. Le conseguenze dell'immobilismo sarebbero devastanti, ben oltre il futuro assetto della Libia. Devastata ne uscirebbe, agli occhi di alleati, avversari e nemici, la stessa credibilità occidentale: dopo aver scaricato Gheddafi e preso le parti dei ribelli, fino a riconoscere il loro Consiglio di transizione come unico interlocutore e a promettergli aiuto; dopo aver intimato al raìs di andarsene, minacciato di bombardarlo e averlo denunciato al tribunale penale internazionale; dopo aver adottato severe sanzioni e cincischiato su un intervento militare; dopo essersi spinti così in avanti, la sopravvivenza al potere in Libia permetterebbe al Colonnello di ergersi - non senza ragione - come colui, unico tra i leader arabi, che ha piegato l'Occidente.

Se il Giappone rischia il meltdown nucleare, noi rischiamo un meltdown geopolitico. Russia e Cina potrebbero ragionevolmente ambire a conquistarsi un posto di primo piano nel cuore del Mediterraneo e ricaverebbero da questa vicenda un'ulteriore dimostrazione della debolezza dell'Occidente, da capitalizzare in altre aree del mondo; le opposizioni nel resto del mondo arabo e in Iran non potrebbero più nutrire speranze e i regimi imparerebbero in fretta la lezione: il "moderato" Mubarak è stato detronizzato, il sanguinario Gheddafi no. Ecco come riuscire a resistere alle rivolte popolari: facendo ricorso al massimo della forza. Tanto si può star certi che nessuno interverrà.

Dopo averci fatto sperare, con le sue parole, in un cambio di rotta, ora Obama tace. Non vorremmo esserci illusi di nuovo. Con la scusa del multilateralismo sembra aver lasciato la guida della crisi libica agli europei e agli arabi. Il silenzio di Washington è assordante, musica per le orecchie di Gheddafi. Siamo forse in procinto di assistere a quell'abdicazione dell'America che molti temono - e più di qualcuno auspica. Guidata da un presidente inesperto, titubante, ma che soprattutto non crede nel ruolo giocato fino ad oggi nel mondo dalla sua nazione, anzi in fondo la biasima proprio per quel ruolo.

E' davvero questione di ore. Se l'Occidente non agisce con determinazione e rapidamente si ritroverà una Libia comunque altamente instabile, quindi pericolosa per qualsiasi investimento, e un Gheddafi incattivito. A farne più di tutti le spese - nonostante con la nostra scellerata ambiguità abbiamo tentato di non rompere del tutto i ponti con il Colonnello - saremo soprattutto noi italiani. Pechino è pronta a soppiantare noi e tutti gli europei nello sfruttamento delle risorse libiche.

L'incapacità e l'ignavia dimostrate, singolarmente e collettivamente, dai leader occidentali nella crisi libica non hanno precedenti nella storia recente. Le conseguenze dell'immobilismo sarebbero devastanti, ben oltre il futuro assetto della Libia. Devastata ne uscirebbe, agli occhi di alleati, avversari e nemici, la stessa credibilità occidentale: dopo aver scaricato Gheddafi e preso le parti dei ribelli, fino a riconoscere il loro Consiglio di transizione come unico interlocutore e a promettergli aiuto; dopo aver intimato al raìs di andarsene, minacciato di bombardarlo e averlo denunciato al tribunale penale internazionale; dopo aver adottato severe sanzioni e cincischiato su un intervento militare; dopo essersi spinti così in avanti, la sopravvivenza al potere in Libia permetterebbe al Colonnello di ergersi - non senza ragione - come colui, unico tra i leader arabi, che ha piegato l'Occidente.

Se il Giappone rischia il meltdown nucleare, noi rischiamo un meltdown geopolitico. Russia e Cina potrebbero ragionevolmente ambire a conquistarsi un posto di primo piano nel cuore del Mediterraneo e ricaverebbero da questa vicenda un'ulteriore dimostrazione della debolezza dell'Occidente, da capitalizzare in altre aree del mondo; le opposizioni nel resto del mondo arabo e in Iran non potrebbero più nutrire speranze e i regimi imparerebbero in fretta la lezione: il "moderato" Mubarak è stato detronizzato, il sanguinario Gheddafi no. Ecco come riuscire a resistere alle rivolte popolari: facendo ricorso al massimo della forza. Tanto si può star certi che nessuno interverrà.

Dopo averci fatto sperare, con le sue parole, in un cambio di rotta, ora Obama tace. Non vorremmo esserci illusi di nuovo. Con la scusa del multilateralismo sembra aver lasciato la guida della crisi libica agli europei e agli arabi. Il silenzio di Washington è assordante, musica per le orecchie di Gheddafi. Siamo forse in procinto di assistere a quell'abdicazione dell'America che molti temono - e più di qualcuno auspica. Guidata da un presidente inesperto, titubante, ma che soprattutto non crede nel ruolo giocato fino ad oggi nel mondo dalla sua nazione, anzi in fondo la biasima proprio per quel ruolo.

Friday, March 11, 2011

L'Italia si autoesclude

Il dado è tratto. Ci siamo autoesclusi. Per mancanza di leadership o per comodità - probabilmente per entrambe le cose - Obama preferisce lasciare la guida sulla crisi libica agli europei, come ha scritto ieri il Washington Post. Il protagonismo interessato di Parigi e Londra. Italia scalzata, solita ignavia e solito patetico doppiogiochismo.

La Francia è il primo Paese europeo che ha riconosciuto il Consiglio provvisorio degli insorti libici e Sarkozy oggi a Bruxelles chiederà al Consiglio dei capi di Stato e di governo dell'Ue di fare altrettanto. Più che una no-fly zone proporrà bombardamenti mirati contro il regime di Gheddafi. Non ritiene opportuno che a intervenire sia la Nato, né che una vera e propria no-fly zone sia lo strumento appropriato. Meglio una coalizione di "volonterosi" europei, guidata da Francia e Regno Unito, per bombardamenti aerei mirati e limitati: distruggere il bunker di Gheddafi e neutralizzare i tre aeroporti da cui partono le sue operazioni. E probabilmente ha ragione. Sulla stessa linea il premier britannico David Cameron. E' così che Francia e Gran Bretagna lanciano la loro Opa sulla nuova Libia e, quindi, sullo sfruttamento delle sue risorse naturali. E come osserva Il Foglio, «Sarkozy ne approfitta per rifarsi una verginità araba, dopo i disastri della sua diplomazia in Tunisia e Egitto».

Finalmente europei con le palle, mentre l'Italia cagasotto resta a guardare mentre le sfilano di mano il posto di prima fila occupato fino ad oggi in Libia. Un esito che nonostante tutta l'"amicizia" tra i nostri governi (dagli anni '70 in poi) e Gheddafi non era affatto scontato, bensì non è altro che l'inevitabile conseguenza della nostra miopia, ma soprattutto, credo, della nostra codardia, che ci spinge anche in queste ore ad adottare una strategia attendista e doppiogiochista. Il retropensiero che traspare, infatti, dalle dichiarazioni governative, è il seguente: se Gheddafi restasse al potere, l'Italia ne ricaverebbe un ruolo. Sono calcoli della serva. Più che infondati, sfiorano il ridicolo. In effetti, come hanno spiegato al Congresso Usa i vertici dei servizi segreti, alla lunga l'apparato militare di Gheddafi potrebbe prevalere sugli insorti, peggio equipaggiati, addestrati e organizzati. Ma è uno scenario che a questo punto è anche nel nostro interesse scongiurare ad ogni costo, perché se davvero il Colonnello riuscisse a restare al potere, sarebbe per poco tempo, il prezzo sarebbe così alto che sarebbe improponibile restaurare relazioni "normali", il Paese sarebbe comunque altamente instabile e quindi insicuro per qualsiasi investimento e, infine, non è affatto scontato che il «cane rabbioso» ricompenserebbe la nostra ambiguità. Questi sono giochetti da fine '800, che nella diplomazia contemporanea irritano tutte le parti in gioco.

Eppure, l'impostazione uscita dal Consiglio supremo di Difesa, presieduto da Napolitano, sembrava andare nella giusta direzione, parlando non di basi e missioni umanitarie, ma di un'Italia «pronta a dare il suo attivo contributo alla migliore definizione ed alla conseguente attuazione delle decisioni» delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Nato. Ma come osserva correttamente Mario Sechi su Il Tempo, da noi si parla della crisi libica in uno «scenario da questura e non d'ambasciata e centro di comando aero-navale. Non a caso il ministro più loquace e attivo in questa vicenda appare quello dell'Interno, Roberto Maroni, mentre il ministro degli Esteri, Franco Frattini, sembra impegnato da un lato ad assecondare i timori di Berlusconi sui contraccolpi per la caduta del regime di Gheddafi, dall'altro deve fare i conti con la Lega, la cui visione del mondo su questa vicenda sembra purtroppo cominciare e finire a Varese». Ma non diamo troppe colpe alla Lega, isolazionista per definizione e da sempre, qui a mancare è Berlusconi, che pure in passato aveva dimostrato di saper tenere saldamente in mano le redini della politica estera.

Naturalmente la strada dell'Onu è quella maestra, ma la Francia si dice pronta ad agire da sola «se necessario» ed è quanto basta ad assumere la leadership in una situazione paradossale, in cui tutti dicono che è finita la stagione del regime Gheddafi, ma nessuno si prende la responsabilità di decidere come tradurre in azione questa dichiarazione e nessuno, in Europa, sembra rendersi conto che ripetere questa sentenza e poi essere smentiti dalla realtà senza far nulla di concreto fa perdere drammaticamente credibilità. Tra l'altro, le chance che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu autorizzi una no-fly zone, o un generico uso della forza in base al capitolo VII della Carta, non sembrano del tutto azzerate questa volta. Non so se sono io ad avere le traveggole, nessun giornale l'ha riportato, ma mi pare che il ministro degli Esteri russo Lavrov ieri non abbia chiuso del tutto le porte ad una no-fly zone autorizzata dall'Onu:

La Francia è il primo Paese europeo che ha riconosciuto il Consiglio provvisorio degli insorti libici e Sarkozy oggi a Bruxelles chiederà al Consiglio dei capi di Stato e di governo dell'Ue di fare altrettanto. Più che una no-fly zone proporrà bombardamenti mirati contro il regime di Gheddafi. Non ritiene opportuno che a intervenire sia la Nato, né che una vera e propria no-fly zone sia lo strumento appropriato. Meglio una coalizione di "volonterosi" europei, guidata da Francia e Regno Unito, per bombardamenti aerei mirati e limitati: distruggere il bunker di Gheddafi e neutralizzare i tre aeroporti da cui partono le sue operazioni. E probabilmente ha ragione. Sulla stessa linea il premier britannico David Cameron. E' così che Francia e Gran Bretagna lanciano la loro Opa sulla nuova Libia e, quindi, sullo sfruttamento delle sue risorse naturali. E come osserva Il Foglio, «Sarkozy ne approfitta per rifarsi una verginità araba, dopo i disastri della sua diplomazia in Tunisia e Egitto».

Finalmente europei con le palle, mentre l'Italia cagasotto resta a guardare mentre le sfilano di mano il posto di prima fila occupato fino ad oggi in Libia. Un esito che nonostante tutta l'"amicizia" tra i nostri governi (dagli anni '70 in poi) e Gheddafi non era affatto scontato, bensì non è altro che l'inevitabile conseguenza della nostra miopia, ma soprattutto, credo, della nostra codardia, che ci spinge anche in queste ore ad adottare una strategia attendista e doppiogiochista. Il retropensiero che traspare, infatti, dalle dichiarazioni governative, è il seguente: se Gheddafi restasse al potere, l'Italia ne ricaverebbe un ruolo. Sono calcoli della serva. Più che infondati, sfiorano il ridicolo. In effetti, come hanno spiegato al Congresso Usa i vertici dei servizi segreti, alla lunga l'apparato militare di Gheddafi potrebbe prevalere sugli insorti, peggio equipaggiati, addestrati e organizzati. Ma è uno scenario che a questo punto è anche nel nostro interesse scongiurare ad ogni costo, perché se davvero il Colonnello riuscisse a restare al potere, sarebbe per poco tempo, il prezzo sarebbe così alto che sarebbe improponibile restaurare relazioni "normali", il Paese sarebbe comunque altamente instabile e quindi insicuro per qualsiasi investimento e, infine, non è affatto scontato che il «cane rabbioso» ricompenserebbe la nostra ambiguità. Questi sono giochetti da fine '800, che nella diplomazia contemporanea irritano tutte le parti in gioco.

Eppure, l'impostazione uscita dal Consiglio supremo di Difesa, presieduto da Napolitano, sembrava andare nella giusta direzione, parlando non di basi e missioni umanitarie, ma di un'Italia «pronta a dare il suo attivo contributo alla migliore definizione ed alla conseguente attuazione delle decisioni» delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Nato. Ma come osserva correttamente Mario Sechi su Il Tempo, da noi si parla della crisi libica in uno «scenario da questura e non d'ambasciata e centro di comando aero-navale. Non a caso il ministro più loquace e attivo in questa vicenda appare quello dell'Interno, Roberto Maroni, mentre il ministro degli Esteri, Franco Frattini, sembra impegnato da un lato ad assecondare i timori di Berlusconi sui contraccolpi per la caduta del regime di Gheddafi, dall'altro deve fare i conti con la Lega, la cui visione del mondo su questa vicenda sembra purtroppo cominciare e finire a Varese». Ma non diamo troppe colpe alla Lega, isolazionista per definizione e da sempre, qui a mancare è Berlusconi, che pure in passato aveva dimostrato di saper tenere saldamente in mano le redini della politica estera.

Naturalmente la strada dell'Onu è quella maestra, ma la Francia si dice pronta ad agire da sola «se necessario» ed è quanto basta ad assumere la leadership in una situazione paradossale, in cui tutti dicono che è finita la stagione del regime Gheddafi, ma nessuno si prende la responsabilità di decidere come tradurre in azione questa dichiarazione e nessuno, in Europa, sembra rendersi conto che ripetere questa sentenza e poi essere smentiti dalla realtà senza far nulla di concreto fa perdere drammaticamente credibilità. Tra l'altro, le chance che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu autorizzi una no-fly zone, o un generico uso della forza in base al capitolo VII della Carta, non sembrano del tutto azzerate questa volta. Non so se sono io ad avere le traveggole, nessun giornale l'ha riportato, ma mi pare che il ministro degli Esteri russo Lavrov ieri non abbia chiuso del tutto le porte ad una no-fly zone autorizzata dall'Onu:

«We hear talk about the idea of creating a no-fly zone in Libya. ... Such zones have been deployed in the past by the Security Council and we already have certain experience in the ways they function. So if such proposals emerge, we will naturally study them based on existing experience. And this will probably require more precise and detailed information about how the authors of these proposals expect to implement them in practice».Ieri l'Unione africana ha espresso la sua contrarietà a qualsiasi intervento militare, ma la sensazione è che le decisioni in proposito della Lega araba potrebbero essere diverse e risultare decisive rispetto alla posizione di Mosca. E comunque a Washington, Parigi e Londra ormai si comincia a dare più importanza ad «un forte sostegno regionale» che ad un mandato del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Friday, February 11, 2011

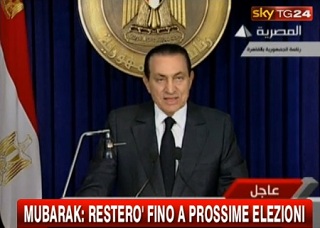

Mubarak ha passato la nottata

Mubarak sembra aver vinto il braccio di ferro di questa notte. L'esercito (di cui fanno parte, è bene non trascurarlo, anche il vicepresidente e tutti i membri più importanti del governo) rinuncia (per ora) ad andare fino in fondo con il colpo di Stato tentato ieri e si mostra garante delle richieste della piazza. I poteri presidenziali sono di fatto nelle mani di Suleiman, mentre i militari si ergono a garanti delle «riforme legislative e costituzionali» promesse dal presidente, assicurando la revoca dello stato d'emergenza ed «elezioni libere».

Washington non nasconde la propria irritazione per quel passo indietro a lungo richiesto che non c'è stato. Servizi segreti in panne, un vero e proprio schiaffo per gli Usa, che sembrano non riuscire a toccar palla nella crisi egiziana. Mai Obama aveva parlato in modo così chiaro e vigoroso, ma potrebbe essere tardi. «Siamo con il popolo», ha scandito. E ha chiesto al governo egiziano di procedere «immediatamente», in modo «credibile, concreto e inequivocabile verso una autentica democrazia», rammaricandosi perché «non ha ancora colto questa opportunità». Un simile sostegno non l'hanno avuto gli iraniani che si sono ribellati ad Ahmadinejad.

L'errore che in molti stanno compiendo (dalla Casa Bianca ai media) è concentrarsi troppo sul destino di Mubarak, mentre il ruolo dell'esercito rimane molto ambiguo. Poiché elezioni subito sono improponibili, il punto è assicurare - chiunque sia al potere - una transizione vera, riforme vere, ed elezioni vere a settembre. Il che non è scontato, sia con che senza Mubarak.

Nella sua prima vera crisi, quella che ti piomba addosso inattesa, il presidente ha mostrato tutta la sua incompetenza. La gestione in sé è stata disastrosa. Inizialmente, nonostante l'ancora fresco precedente tunisino, l'amministrazione Usa ha sottovalutato le proteste, con Hillary Clinton che definiva «solido» il potere di Mubarak; poi, vedendo la situazione precipitare, sono passati dalla parte della piazza e hanno provato a convincere Mubarak ad andarsene, lasciando a Suleiman guidare la transizione; vedendo però che il raìs era in grado di resistere, e accorgendosi che un vuoto di potere avrebbe potuto portare ad elezioni troppo anticipate, hanno assunto un atteggiamento più cauto, meno rigido sulle dimissioni, e aspettato di vedere se Suleiman fosse stato in grado di avviare un dialogo con le opposizioni. Fallito il dialogo, hanno creduto che l'esercito avesse scaricato Mubarak e l'hanno scaricato a loro volta. Tranne accorgersi oggi che è ancora lì. I passi falsi, e il gran caos che regna a Washington, sono ben ricapitolati in questo articolo di Molinari su La Stampa.

Ma queste piroette, questi tentennamenti, non vanno attribuiti ad un'incapacità di gestione delle crisi. Ce la si potrà anche prendere con il solito fallimento dell'intelligence (anche se i rapporti di allerta sulla crescente instabilità in Egitto e in altri Paesi della regione sono innumerevoli), ma l'errore di fondo è politico, strategico. Obama si è fatto trovare impreparato perché in questi anni si è occupato d'altro. Ha ripudiato la Freedom Agenda e qualsiasi "ingerenza" democratica, concentrandosi sulla politica della "mano tesa": negoziati con gli iraniani, e tra israeliani e palestinesi. Ne abbiamo già scritto. E l'aggravante è che un primo avvertimento su quanto fosse sbagliata, semplicemente contraria alla corrente della storia, quella sua politica, Obama l'aveva ricevuto già un anno e mezzo fa, dalle rivolte di Teheran contro la rielezione di Ahamdinejad.

Il guaio è che gli Stati Uniti sono arrivati tardi a sostenere «il popolo» egiziano, hanno snobbato per anni le opposizioni, e ora da quelle parti non hanno interlocutori. Per quante belle parole possa pronunciare ora Obama, l'eventuale rivoluzione democratica non avrà mai il sigillo politico e morale dell'America agli occhi del nuovo Egitto e del mondo arabo; hanno platealmente e frettolosamente scaricato il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno, perdendo in quel medesimo istante ogni possibilità di farsi ascoltare dal raìs. Visto che si era voluta percorrere la strada "realista", tanto valeva, forse, giocare la carta Mubarak fino in fondo. Comunque vada, i rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. Rimanevano i militari, che prendono oltre un miliardo di dollari l'anno dagli Usa, ma negli ultimi giorni hanno visto precipitare il loro ascendente anche su di essi, dopo che la goffa minaccia di chiudere il rubinetto degli aiuti è stata rintuzzata con abile tempismo dai sauditi, che si sono subito detti pronti ad aprire il loro di rubinetto. E gli ayatollah iraniani che festeggiano l'alba di un Medio Oriente «senza il regime sionista e senza gli Usa» sono la misura esatta della perdita di influenza americana sulla regione.

In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Washington non nasconde la propria irritazione per quel passo indietro a lungo richiesto che non c'è stato. Servizi segreti in panne, un vero e proprio schiaffo per gli Usa, che sembrano non riuscire a toccar palla nella crisi egiziana. Mai Obama aveva parlato in modo così chiaro e vigoroso, ma potrebbe essere tardi. «Siamo con il popolo», ha scandito. E ha chiesto al governo egiziano di procedere «immediatamente», in modo «credibile, concreto e inequivocabile verso una autentica democrazia», rammaricandosi perché «non ha ancora colto questa opportunità». Un simile sostegno non l'hanno avuto gli iraniani che si sono ribellati ad Ahmadinejad.

L'errore che in molti stanno compiendo (dalla Casa Bianca ai media) è concentrarsi troppo sul destino di Mubarak, mentre il ruolo dell'esercito rimane molto ambiguo. Poiché elezioni subito sono improponibili, il punto è assicurare - chiunque sia al potere - una transizione vera, riforme vere, ed elezioni vere a settembre. Il che non è scontato, sia con che senza Mubarak.

Nella sua prima vera crisi, quella che ti piomba addosso inattesa, il presidente ha mostrato tutta la sua incompetenza. La gestione in sé è stata disastrosa. Inizialmente, nonostante l'ancora fresco precedente tunisino, l'amministrazione Usa ha sottovalutato le proteste, con Hillary Clinton che definiva «solido» il potere di Mubarak; poi, vedendo la situazione precipitare, sono passati dalla parte della piazza e hanno provato a convincere Mubarak ad andarsene, lasciando a Suleiman guidare la transizione; vedendo però che il raìs era in grado di resistere, e accorgendosi che un vuoto di potere avrebbe potuto portare ad elezioni troppo anticipate, hanno assunto un atteggiamento più cauto, meno rigido sulle dimissioni, e aspettato di vedere se Suleiman fosse stato in grado di avviare un dialogo con le opposizioni. Fallito il dialogo, hanno creduto che l'esercito avesse scaricato Mubarak e l'hanno scaricato a loro volta. Tranne accorgersi oggi che è ancora lì. I passi falsi, e il gran caos che regna a Washington, sono ben ricapitolati in questo articolo di Molinari su La Stampa.

Ma queste piroette, questi tentennamenti, non vanno attribuiti ad un'incapacità di gestione delle crisi. Ce la si potrà anche prendere con il solito fallimento dell'intelligence (anche se i rapporti di allerta sulla crescente instabilità in Egitto e in altri Paesi della regione sono innumerevoli), ma l'errore di fondo è politico, strategico. Obama si è fatto trovare impreparato perché in questi anni si è occupato d'altro. Ha ripudiato la Freedom Agenda e qualsiasi "ingerenza" democratica, concentrandosi sulla politica della "mano tesa": negoziati con gli iraniani, e tra israeliani e palestinesi. Ne abbiamo già scritto. E l'aggravante è che un primo avvertimento su quanto fosse sbagliata, semplicemente contraria alla corrente della storia, quella sua politica, Obama l'aveva ricevuto già un anno e mezzo fa, dalle rivolte di Teheran contro la rielezione di Ahamdinejad.

Il guaio è che gli Stati Uniti sono arrivati tardi a sostenere «il popolo» egiziano, hanno snobbato per anni le opposizioni, e ora da quelle parti non hanno interlocutori. Per quante belle parole possa pronunciare ora Obama, l'eventuale rivoluzione democratica non avrà mai il sigillo politico e morale dell'America agli occhi del nuovo Egitto e del mondo arabo; hanno platealmente e frettolosamente scaricato il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno, perdendo in quel medesimo istante ogni possibilità di farsi ascoltare dal raìs. Visto che si era voluta percorrere la strada "realista", tanto valeva, forse, giocare la carta Mubarak fino in fondo. Comunque vada, i rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. Rimanevano i militari, che prendono oltre un miliardo di dollari l'anno dagli Usa, ma negli ultimi giorni hanno visto precipitare il loro ascendente anche su di essi, dopo che la goffa minaccia di chiudere il rubinetto degli aiuti è stata rintuzzata con abile tempismo dai sauditi, che si sono subito detti pronti ad aprire il loro di rubinetto. E gli ayatollah iraniani che festeggiano l'alba di un Medio Oriente «senza il regime sionista e senza gli Usa» sono la misura esatta della perdita di influenza americana sulla regione.

In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Thursday, February 10, 2011

La notte dello showdown al Cairo

A dispetto delle notizie volutamente tendenziose diffuse ieri pomeriggio da varie fonti (le opposizioni, i militari, il suo stesso partito) Mubarak non si è dimesso, né tanto meno ha lasciato il Paese («non lascerò mai questa terra»). Non è il tipo di autocrate che se la dà a gambe. E' ancora lì e intende restarci. Stasera parlando in tv alla nazione ha ribadito che intende restare in carica fino a settembre ma che non si ricandiderà; ha annunciato di aver trasferito i poteri al vicepresidente Suleiman; ha promesso la revoca dello stato d'emergenza e l'avvio del processo di revisione costituzionale; ha vigorosamente respinto i «diktat» che arrivano da Paesi «stranieri». Un chiaro riferimento agli Stati Uniti, che nelle ultime ore - dopo la maggiore cautela dei giorni scorsi - devono essere tornati a spingere con forza per le dimissioni del raìs.

Una doccia gelata per la piazza, fomentata per tutta la giornata dalle voci che volevano Mubarak intenzionato ad accogliere tutte le richieste delle opposizioni - prima fra tutte quella delle sue dimissioni immediate - e addirittura in procinto di lasciare il Paese. Persino il direttore della Cia Leon Panetta aveva venduto al Congresso come «fortemente probabile» un passo indietro del raìs.

Nel pomeriggio si era intuito il braccio di ferro in corso tra Mubarak, che per restare in sella offriva il passaggio dei poteri a Suleiman, e l'esercito (e, pare di capire, Washington), che aveva fatto capire di non essere d'accordo con questa soluzione e in un comunicato rendeva noto di aver di fatto assunto la guida del Paese. L'estromissione di Mubarak sembrava cosa fatta. Sarà quindi una notte di tensione altissima. Bisognerà vedere come i militari reagiranno alla "disobbedienza" del raìs. E' possibile che Suleiman sia riuscito a porsi come mediatore tra le varie anime dell'esercito, ma anche che quest'ultimo decida invece di andare fino in fondo con il colpo di Stato di fatto annunciato con il comunicato di questo pomeriggio.

Dalla parte del presidente egiziano resta il re saudita - gli Stati Uniti «non umilino» Mubarak, è stato il monito rivolto da Abdullah direttamente a Obama in una conversazione telefonica - e la Lega araba, che di fronte alla goffa minaccia Usa di chiudere il rubinetto degli aiuti ha assicurato il sostegno finanziario dei suoi membri al regime egiziano. Com'è ovvio, tutti i regimi della regione sono molto sensibili alla sorte del loro "simile" Mubarak, e al trattamento che gli Usa riservano ai loro alleati.

Semplicemente fallimentare la politica dell'amministrazione Obama. Comunque andrà, sarà una sconfitta. Gli Usa hanno scaricato nell'arco di poche ore il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno. I rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. D'altra parte, il sostegno offerto alla transizione è stato troppo tardivo, direi precipitoso, per risultare sincero agli occhi della piazza e delle opposizioni, e non assicurerà certo a Washington la benevolenza dei leader egiziani di domani. In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Una doccia gelata per la piazza, fomentata per tutta la giornata dalle voci che volevano Mubarak intenzionato ad accogliere tutte le richieste delle opposizioni - prima fra tutte quella delle sue dimissioni immediate - e addirittura in procinto di lasciare il Paese. Persino il direttore della Cia Leon Panetta aveva venduto al Congresso come «fortemente probabile» un passo indietro del raìs.

Nel pomeriggio si era intuito il braccio di ferro in corso tra Mubarak, che per restare in sella offriva il passaggio dei poteri a Suleiman, e l'esercito (e, pare di capire, Washington), che aveva fatto capire di non essere d'accordo con questa soluzione e in un comunicato rendeva noto di aver di fatto assunto la guida del Paese. L'estromissione di Mubarak sembrava cosa fatta. Sarà quindi una notte di tensione altissima. Bisognerà vedere come i militari reagiranno alla "disobbedienza" del raìs. E' possibile che Suleiman sia riuscito a porsi come mediatore tra le varie anime dell'esercito, ma anche che quest'ultimo decida invece di andare fino in fondo con il colpo di Stato di fatto annunciato con il comunicato di questo pomeriggio.

Dalla parte del presidente egiziano resta il re saudita - gli Stati Uniti «non umilino» Mubarak, è stato il monito rivolto da Abdullah direttamente a Obama in una conversazione telefonica - e la Lega araba, che di fronte alla goffa minaccia Usa di chiudere il rubinetto degli aiuti ha assicurato il sostegno finanziario dei suoi membri al regime egiziano. Com'è ovvio, tutti i regimi della regione sono molto sensibili alla sorte del loro "simile" Mubarak, e al trattamento che gli Usa riservano ai loro alleati.

Semplicemente fallimentare la politica dell'amministrazione Obama. Comunque andrà, sarà una sconfitta. Gli Usa hanno scaricato nell'arco di poche ore il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno. I rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. D'altra parte, il sostegno offerto alla transizione è stato troppo tardivo, direi precipitoso, per risultare sincero agli occhi della piazza e delle opposizioni, e non assicurerà certo a Washington la benevolenza dei leader egiziani di domani. In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Tuesday, November 03, 2009

Perché l'Europa deve correre il rischio di diventare una Lega araba che non parla arabo?

«Alla tavola europea, nel ruolo di guida della politica estera, non ci dovrebbe essere posto per chi passeggia a braccetto con i ministri di Hezbollah sulle macerie di Beirut per denunciare i crimini di guerra israeliani», scrive oggi Christian Rocca in un articolo su Il Foglio in cui ricorda le posizioni di D'Alema sulla questione palestinese, sugli ebrei, su Hezbollah e su Hamas, spiegando perché non è l'uomo giusto per quella «specie di ministro degli Esteri dotato di un corpo diplomatico autonomo e destinato a diventare la figura più importante dell'Unione, specie se il presidente non sarà Tony Blair, ma un grigio euroburocrate».

Chi si oppone alla candidatura di Blair obietta che «l'Europa ha bisogno di un amico di Obama, non di Bush», ma «chi non è amico di Obama sulle questioni decisive della politica estera, cioè su chi sono gli amici e chi i nemici, è D'Alema». Eppure, per un breve periodo, quando è stato presidente del Consiglio, è esistito un D'Alema diverso, ricorda Rocca. «In nome degli stessi valori di democrazia e libertà che oggi giudica un finto pretesto per chissà quali misfatti, il premier D'Alema liberava con le bombe e senza l'Onu il Kosovo, abbracciava Clinton e fondava centri studi con Blair. Quel D'Alema è durato lo spazio breve del governo con Cossiga e Mastella. Guido Rossi di quel D'Alema disse che aveva trasformato Palazzo Chigi in una "merchant bank che non parla inglese". Oggi D'Alema sa bene l'inglese, ma perché l'Europa deve correre il rischio di diventare una Lega araba che non parla arabo?».

Chi si oppone alla candidatura di Blair obietta che «l'Europa ha bisogno di un amico di Obama, non di Bush», ma «chi non è amico di Obama sulle questioni decisive della politica estera, cioè su chi sono gli amici e chi i nemici, è D'Alema». Eppure, per un breve periodo, quando è stato presidente del Consiglio, è esistito un D'Alema diverso, ricorda Rocca. «In nome degli stessi valori di democrazia e libertà che oggi giudica un finto pretesto per chissà quali misfatti, il premier D'Alema liberava con le bombe e senza l'Onu il Kosovo, abbracciava Clinton e fondava centri studi con Blair. Quel D'Alema è durato lo spazio breve del governo con Cossiga e Mastella. Guido Rossi di quel D'Alema disse che aveva trasformato Palazzo Chigi in una "merchant bank che non parla inglese". Oggi D'Alema sa bene l'inglese, ma perché l'Europa deve correre il rischio di diventare una Lega araba che non parla arabo?».

Friday, May 23, 2008

Chi ha fatto rientrare in gioco la Siria?

Ora ci sarebbe da capire se sia stata un'idea unilaterale del governo Olmert e della Lega araba; insomma, se gli Stati Uniti siano isolati o se anche a Washington abbia prevalso la linea "realista" del coinvolgimento di Damasco e del sacrificio del piccolo Libano. Intanto, shock a Teheran

Ora ci sarebbe da capire se sia stata un'idea unilaterale del governo Olmert e della Lega araba; insomma, se gli Stati Uniti siano isolati o se anche a Washington abbia prevalso la linea "realista" del coinvolgimento di Damasco e del sacrificio del piccolo Libano. Intanto, shock a TeheranL'annuncio della ripresa dei colloqui di pace, sia pure indiretti, tra Israele e Siria, contestuale all'esito dei negoziati di Doha per la soluzione della crisi politica libanese, induce a ritenere che i due eventi siano in qualche modo collegati.

Secondo l'analista Andrew Cochran, l'amministrazione Bush, con il Dipartimento di Stato in conflitto con altri settori, non è riuscita a prendere una decisione sul da farsi nel corso degli ultimi eventi e ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, sostenendo l'accordo, che riporta la stabilità in Libano nel breve-termine, ma ammettendo che accresce il potere di Hezbollah: «Non è una soluzione perfetta, ma molto meglio delle alternative. Un passo positivo e necessario».

Quali possono essere stati, dunque, i motivi di fondo che hanno impedito alla Casa Bianca di elaborare per tempo una contro-strategia coerente ed efficace rispetto a quanto accadeva a Beirut prima e a Doha poi? Cochran rammenta le voci che da tempo riecheggiano nell'amministrazione riguardo a un "Grand Bargain" con la Siria, da concludere con l'assistenza degli altri stati arabi. In particolare, cita un'audizione al Congresso, del 24 aprile scorso, di Gary Ackerman (Rep.), presidente della sottocommissione per il Medio Oriente:

«Molti analisti ritengono che l'alleanza tra Iran e Siria sia tattica e transitoria; che se solo gli Stati Uniti avanzassero alla Siria un'offerta di sufficiente portata e dolcezza, l'asse tra Teheran e Damasco andrebbe in frantumi e il Medio Oriente ne uscirebbe trasformato. In cambio, per esempio, delle alture del Golan e della restaurazione del suo protettorato sul Libano, la Siria potrebbe rinnegare la sua relazione con Hezbollah, dare il benservito ad Hamas, e sbattere la porta in faccia all'Iran».L'Iran perderebbe il suo unico alleato tra gli stati arabi e di fronte a un mondo arabo compatto «riporrebbe nel cassetto i suoi sogni di egemonia e scambierebbe il suo programma nucleare con garanzie sulla sua sicurezza». Tuttavia, lo stesso Ackerman, durante la sua audizione – fa notare Cochran – dice di non esserne convinto:

«Suona bene, e ha una certa logica, ma è fantasia. L'alleanza tra Iran e Siria è di lungo termine, basata su un intreccio di interessi condivisi e volta a soddisfare le profonde ambizioni strategiche e regionali di ciascuno».La tesi riferita da Ackerman al Congresso avrebbe molti sostenitori all'interno dell'amministrazione. Oggi sembra ancor di più accreditata dall'annuncio della ripresa dei contatti tra Israele e Siria. Sembra che Ahmadinejad sia furioso. Il sostanziale "via libera" degli Usa, da sempre contrari, suggerisce che il tentativo potrebbe davvero essere in corso. Certo, la freddezza delle reazioni ufficiali potrebbe anche significare che piuttosto Washington abbia subito la scelta di Tel Aviv. Il dialogo tra israeliani e palestinesi è una prospettiva che la Rice ritiene «più matura» e che «al momento è più probabile che produca risultati». E' «una buona cosa e speriamo che si facciano progressi, ma adesso i nostri sforzi maggiori sono concentrati sulla pista palestinese», ha chiarito il consigliere per il Medio Oriente David Welch, facendo notare che «i negoziati diretti sono sempre il miglior modo di procedere».

Può anche darsi, quindi, che solo gli israeliani abbiano fatto propria la tesi del coinvolgimento della Siria, che abbiano realizzato di non poter contare sugli Stati Uniti e sull'Onu per difendere i loro confini settentrionali e di poter invece barattare il Golan con la garanzia che Damasco impedirà futuri attacchi da parte di Hezbollah (il Libano sarebbe una vittima sacrificale). In cambio Israele, non lo ha affatto nascosto il ministro degli Esteri Tzipi Livni, si aspetta dai siriani «il loro completo abbandono del sostegno al terrorismo, a Hamas, a Hezbollah e all'Iran». Sarebbe più difficile per l'Iran minacciare Israele con una guerra asimmetrica via Hezbollah in Libano o via Hamas a Gaza.

Gli Stati Uniti sono apparsi presi in contropiede dalla facilità con la quale Hezbollah ha battuto i suoi rivali a Beirut e praticamente non hanno giocato alcun ruolo, né nei negoziati di Doha, né nella ripresa del dialogo indiretto tra Israele e Siria, eventi che sembrano entrambi contrari alla loro strategia nella regione. Dunque, i fautori del dialogo con la Siria per strapparla all'abbraccio con l'Iran forse non stanno prevalendo all'interno dell'amministrazione Usa, ma le divergenze alimentano i dubbi sulla strategia da seguire e sembrano minare la capacità decisionale di Washington in passaggi fondamentali come quelli delle ultime settimane a Beirut e a Doha.

Thursday, May 22, 2008

L'accordo di Doha un passo in avanti dei Paesi arabi

Dunque, dopo 18 mesi di ostruzionismo e il "coup de force" della settimana scorsa, Hezbollah ha ottenuto ciò che voleva. Disporrà di un potere di veto in seno al nuovo governo di unità nazionale, che sarà composto in tutto da 30 membri: 16 ministri della maggioranza, 11 dell'opposizione (rispetto ai 6 che aveva) e 3 scelti dal nuovo presidente. Sarà in grado di impedire il raggiungimento del quorum dei 2/3 necessario per l'approvazione di ogni provvedimento. Ciò significa, per esempio, che Hezbollah impedirà al nuovo governo di dare copertura politica e istituzionale al tribunale internazionale voluto dall'Onu per giudicare i responsabili degli omicidi politici degli ultimi anni, a partire da quello dell'ex capo del governo, Rafik Hariri, in cui sono coinvolti i siriani fino ai massimi livelli.

Dunque, dopo 18 mesi di ostruzionismo e il "coup de force" della settimana scorsa, Hezbollah ha ottenuto ciò che voleva. Disporrà di un potere di veto in seno al nuovo governo di unità nazionale, che sarà composto in tutto da 30 membri: 16 ministri della maggioranza, 11 dell'opposizione (rispetto ai 6 che aveva) e 3 scelti dal nuovo presidente. Sarà in grado di impedire il raggiungimento del quorum dei 2/3 necessario per l'approvazione di ogni provvedimento. Ciò significa, per esempio, che Hezbollah impedirà al nuovo governo di dare copertura politica e istituzionale al tribunale internazionale voluto dall'Onu per giudicare i responsabili degli omicidi politici degli ultimi anni, a partire da quello dell'ex capo del governo, Rafik Hariri, in cui sono coinvolti i siriani fino ai massimi livelli.In cambio, Hezbollah ha concesso qualcosa sulla legge elettorale. Nelle imminenti elezioni del 2009 verrà adottata, ma per una sola volta, la legge elettorale del 1960. Beirut verrà suddivisa in tre distretti elettorali. I 19 seggi della capitale saranno così distribuiti: 10 nel distretto di Mazraa, 5 in quello di Ashrafieh e 4 in quello di Bachoura. Queste modifiche soddisfano molte delle richieste del sunnita Saad al-Hariri, leader della coalizione di maggioranza del "14 Marzo", che nelle elezioni del 2005 ottenne tutti i 19 seggi in palio.

Dell'accordo fa parte anche il «divieto di ricorso alle armi o alla violenza per ottenere risultati politici», e una rivendicazione del monopolio dello Stato sulla sicurezza e l'attività militare. Hezbollah garantisce di non usare le sue armi contro le altre fazioni libanesi, ma la questione del disarmo delle milizie sciite, in ottemperanza alle risoluzioni dell'Onu, non è stata affatto risolta, nonostante rimanga il nodo reale. Hezbollah resta "uno stato nello stato" e il Libano continuerà ad avere due eserciti, tra cui il più potente in mano a Hezbollah e comandato da Teheran.

Ma l'accordo di Doha può rappresentare molto di più che una tregua, di cui nessuno può prevedere la durata, nella politica libanese. Può sancire il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi nel teatro libanese in funzione anti-iraniana. Serviva il successo diplomatico dell'iniziativa di Doha perché la loro influenza potesse legittimarsi e aumentare. Arabia Saudita, Egitto, Giordania, sembrano decisi a entrare in gioco e a contrapporsi all'"asse" Siria-Iran.

La dichiarazione sulla cui base il comitato ministeriale della Lega araba ha convinto le parti ad avviare i colloqui di Doha assume come cornice la costituzione libanese e gli accordi di Taif, che prevedono lo smantellamento di tutte le milizie armate, come stabiliscono anche le risoluzioni Onu 1559 del 2004 e 1701 del 2006, ancora disapplicate. Ancor più importante, subito dopo l'elezione del presidente e la formazione del governo «saranno inoltre avviati negoziati con la partecipazione della Lega Araba sul consolidamento dell'autorità dello Stato su tutto il territorio libanese e sulle sue relazioni con le varie organizzazioni in Libano».

Oltre che da tutte le parti libanesi in causa, soddisfazione per l'accordo è stata espressa ai massimi livelli da tutti i maggiori attori internazionali coinvolti: Francia, Stati Uniti, Arabia Saudita da una parte; Siria e Iran dall'altra. I loro interessi sono d'un tratto divenuti convergenti? Difficile crederlo. Qualcuno forse non può che fare buon viso a cattivo gioco, oppure ciascuno vede negli accordi spazi di manovra per raggiungere ancora i suoi obiettivi.

Wednesday, May 21, 2008

Libano, test iraniano sulla fermezza dell'Occidente

Ancora 24 ore di tempo sono state concesse ieri alle forze politiche libanesi per trovare un'intesa. Proseguono anche oggi, quindi, i negoziati in corso a Doha tra la maggioranza parlamentare anti-siriana e l'opposizione guidata da Hezbollah. «Una delle parti ha chiesto più tempo per esaminare alcune proposte e il comitato della Lega araba ha concesso una proroga fino a domani (oggi, n.d.r.)», ha riferito il ministro qatariota per le Relazioni estere, rivelando anche che i mediatori arabi guidati dal primo ministro del Qatar, Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani, hanno avanzato due nuove proposte, ritenute le «soluzioni migliori». «Si spera» che possano colmare il divario tra le parti, le quali però sembrano parlare di cose diverse.

Ancora 24 ore di tempo sono state concesse ieri alle forze politiche libanesi per trovare un'intesa. Proseguono anche oggi, quindi, i negoziati in corso a Doha tra la maggioranza parlamentare anti-siriana e l'opposizione guidata da Hezbollah. «Una delle parti ha chiesto più tempo per esaminare alcune proposte e il comitato della Lega araba ha concesso una proroga fino a domani (oggi, n.d.r.)», ha riferito il ministro qatariota per le Relazioni estere, rivelando anche che i mediatori arabi guidati dal primo ministro del Qatar, Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani, hanno avanzato due nuove proposte, ritenute le «soluzioni migliori». «Si spera» che possano colmare il divario tra le parti, le quali però sembrano parlare di cose diverse.Le trattative sono bloccate sulle modifiche alla legge elettorale, in particolare su come ridisegnare le circoscrizioni a Beirut. Un tema cruciale, perché influenzerà in modo significativo l'esito delle elezioni parlamentari del 2009. Hezbollah si rifiuta di chiudere qualsiasi accordo sulle altre questioni prima che sia sciolto il nodo della legge elettorale.

Per quanto riguarda la formazione di un nuovo governo, di unità nazionale, Hezbollah rivendica per sé un vero e proprio potere di veto sui provvedimenti dell'esecutivo, il che vuol dire almeno 11 ministri. La prima ipotesi di compromesso avanzata dal primo ministro qatariota – un governo di 30 ministri, 13 alla coalizione di governo, 10 all'opposizione e 7 scelti dal nuovo presidente – è stata rispedita al mittente da Hezbollah, che insiste per una composizione che registri a livello politico i nuovi equilibri di forza a suo favore determinati sul terreno dall'esito della crisi della settimana scorsa. I mediatori avrebbero dunque avanzato una ulteriore proposta, che assegnerebbe 16 ministeri alla maggioranza, gli 11 richiesti all'opposizione e 3 a candidati scelti dal futuro presidente. Ma in cambio l'opposizione dovrebbe accettare le modifiche alla legge elettorale proposte dai partiti della maggioranza. «Vogliono condividere il governo con noi per 11 mesi e prendersi governo e presidenza per i prossimi 4 anni», ha protestato Michel Aoun, leader dei cristiani maroniti alleati di Hezbollah.

I due provvedimenti del governo Siniora che hanno innescato la crisi erano forse i primi passi per il disarmo di Hezbollah, in accordo con le risoluzioni dell'Onu, che però il gruppo sciita ha sempre rigettato, minacciando di combattere contro chiunque avesse tentato di disarmarlo. Con la revoca delle decisioni del governo Hezbollah ha dimostrato di poter imporre la sua volontà con la forza. Per quanto riguarda il movimento sciita, ci sono due vie d'uscita dalla crisi: un governo dominato da Hezbollah, che gli altri partiti non accetteranno mai; o l'accettazione di Hezbollah come "uno stato nello stato" libanese. L'ex presidente iraniano Khatami, che molti chiamano "riformista", ha chiarito che «non ci sarà mai Libano senza Hezbollah».

Negli ultimi tre anni, ricorda l'analista Amir Taheri, «Washington ha indicato il Libano come esempio della democratizzazione nella regione, ma ora sembra che l'Iran abbia deciso di dimostrare che il Libano fa parte della sua sfera d'influenza nella più ampia guerra contro gli Stati Uniti e Israele». Secondo Taheri, Teheran ha voluto il "coup de force" a Beirut «per testare la determinazione americana», nel momento in cui la presidenza Bush si avvia al termine. La «debole» risposta Usa e la «veloce resa» del governo Siniora «potrebbero aver mandato un segnale sbagliato» a Teheran, convincendo forse gli iraniani a lanciare nei prossimi mesi una sfida diretta per prendere il controllo del Libano, con gli Usa sotto elezioni.

Ciò obbligherebbe le altre comunità libanesi ad opporsi con la forza, trovando certamente alleati tra i Paesi arabi che vedono come una minaccia le ambizioni egemoniche iraniane. Quindi, conclude Taheri, Hezbollah «potrebbe trovarsi a pagare un prezzo strategico per la sua vittoria tattica. Mentre nel 2006 era visto dai Paesi arabi come un campione nella lotta contro Israele, oggi è visto come una pedina di Teheran per il dominio del Medio Oriente».

Monday, May 19, 2008

Libano, il nodo rimane l'arsenale di Hezbollah

da Ideazione.com

Sono in corso a Doha, in Qatar, i negoziati promossi dalla Lega araba tra le forze della maggioranza parlamentare anti-siriana e l’opposizione guidata da Hezbollah per risolvere la crisi politica libanese. Commissioni ad hoc stanno portando avanti le trattative per una nuova legge elettorale e per la formazione di un nuovo governo. Dovrebbe, inoltre, essere raggiunto l’accordo per l’elezione alla presidenza del capo dell’esercito, il generale Suleiman, la cui strada dovrebbe essere ormai spianata, soprattutto dopo la posizione non ostile a Hezbollah da lui assunta durante l’ultima crisi. Tuttavia, è altamente improbabile che nei colloqui venga affrontato e risolto il vero nodo: l’arsenale e le capacità militari di Hezbollah, seria ipoteca alla piena sovranità del governo legittimo sul territorio libanese. Nessun accordo politico sarà possibile senza “seri progressi” sugli armamenti di Hezbollah, fanno sapere fonti vicine alla coalizione del 14 Marzo, che sostiene il governo di Fuad Siniora. “Armi e capacità militari sono fuori da qualsiasi discussione”, ripetono gli esponenti dell’organizzazione sciita. “Come possono coesistere lo Stato e Hezbollah?”, si chiede Rami G. Khouri, direttore del quotidiano libanese Daily Star.

L’impressione è che una tregua a lungo termine sia possibile, ma solo se fosse rinviata sine die una decisione sul destino delle armi del Partito di Dio. Per il resto, i nuovi equilibri di forza sul terreno determinati dall’esito della crisi della settimana scorsa, nettamente favorevoli a Hezbollah, sono destinati a produrre sensibili ripercussioni a livello politico. Hezbollah potrebbe raggiungere l’obiettivo che rincorre da mesi, l’uscita di scena di Siniora e un nuovo governo (forse addirittura di unità nazionale) i cui equilibri gli attribuiscano un potere di veto, nonostante in Parlamento sia in minoranza. In ogni caso, anche se Siniora dovesse miracolosamente restare al suo posto, le forze che lo sostengono dovranno cedere rilevanti quote di potere in favore di Hezbollah e dei suoi alleati, che vedrebbero aumentare il loro già grande potere di condizionamento. In cambio, Hezbollah è disposto a concedere solo qualche flebile e generica garanzia sull’utilizzo delle sue armi. Il gruppo sciita garantirà che esse non verranno rivolte contro altri libanesi, come è invece accaduto negli scontri della scorsa settimana, ma serviranno solo come forza di resistenza contro Israele. Hezbollah può quindi cantare una vittoria piena: militare e politica. Il Libano è sempre più nelle sue mani. Non si può comprendere l’entità del successo del movimento filo-iraniano se non si risale alla genesi e allo svolgimento di quest’ultima crisi, agli errori di Siniora e alla mancanza di un reale sostegno al suo governo, al di là delle parole della diplomazia, da parte della comunità internazionale, Stati Uniti ed Europa in testa.

LEGGI TUTTO

Sono in corso a Doha, in Qatar, i negoziati promossi dalla Lega araba tra le forze della maggioranza parlamentare anti-siriana e l’opposizione guidata da Hezbollah per risolvere la crisi politica libanese. Commissioni ad hoc stanno portando avanti le trattative per una nuova legge elettorale e per la formazione di un nuovo governo. Dovrebbe, inoltre, essere raggiunto l’accordo per l’elezione alla presidenza del capo dell’esercito, il generale Suleiman, la cui strada dovrebbe essere ormai spianata, soprattutto dopo la posizione non ostile a Hezbollah da lui assunta durante l’ultima crisi. Tuttavia, è altamente improbabile che nei colloqui venga affrontato e risolto il vero nodo: l’arsenale e le capacità militari di Hezbollah, seria ipoteca alla piena sovranità del governo legittimo sul territorio libanese. Nessun accordo politico sarà possibile senza “seri progressi” sugli armamenti di Hezbollah, fanno sapere fonti vicine alla coalizione del 14 Marzo, che sostiene il governo di Fuad Siniora. “Armi e capacità militari sono fuori da qualsiasi discussione”, ripetono gli esponenti dell’organizzazione sciita. “Come possono coesistere lo Stato e Hezbollah?”, si chiede Rami G. Khouri, direttore del quotidiano libanese Daily Star.

L’impressione è che una tregua a lungo termine sia possibile, ma solo se fosse rinviata sine die una decisione sul destino delle armi del Partito di Dio. Per il resto, i nuovi equilibri di forza sul terreno determinati dall’esito della crisi della settimana scorsa, nettamente favorevoli a Hezbollah, sono destinati a produrre sensibili ripercussioni a livello politico. Hezbollah potrebbe raggiungere l’obiettivo che rincorre da mesi, l’uscita di scena di Siniora e un nuovo governo (forse addirittura di unità nazionale) i cui equilibri gli attribuiscano un potere di veto, nonostante in Parlamento sia in minoranza. In ogni caso, anche se Siniora dovesse miracolosamente restare al suo posto, le forze che lo sostengono dovranno cedere rilevanti quote di potere in favore di Hezbollah e dei suoi alleati, che vedrebbero aumentare il loro già grande potere di condizionamento. In cambio, Hezbollah è disposto a concedere solo qualche flebile e generica garanzia sull’utilizzo delle sue armi. Il gruppo sciita garantirà che esse non verranno rivolte contro altri libanesi, come è invece accaduto negli scontri della scorsa settimana, ma serviranno solo come forza di resistenza contro Israele. Hezbollah può quindi cantare una vittoria piena: militare e politica. Il Libano è sempre più nelle sue mani. Non si può comprendere l’entità del successo del movimento filo-iraniano se non si risale alla genesi e allo svolgimento di quest’ultima crisi, agli errori di Siniora e alla mancanza di un reale sostegno al suo governo, al di là delle parole della diplomazia, da parte della comunità internazionale, Stati Uniti ed Europa in testa.

LEGGI TUTTO

Subscribe to:

Posts (Atom)