Da taccuinopolitico.it

Nonostante la tragedia del popolo libico e il rischio caos, le opportunità che rischiamo di non vedere

La Libia rischia di diventare nelle prossime ore e nei prossimi giorni una nuova Bosnia, alle porte – questa volta meridionali – dell’Europa: per la crudeltà e l’efferatezza con cui la dittatura si accanisce contro la sua stessa popolazione; per la guerra civile e la frantumazione del proprio territorio cui rischia di andare incontro; e per la nostra ignavia di occidentali. Nonostante tutti i nostri apparati di sicurezza e di intelligence, e le nostre elefantiache burocrazie, ci facciamo trovare sempre un passo, se non due passi, indietro agli eventi. E così, mentre massacro dopo massacro in Libia si avvicina la fine del regime, e quindi dovrebbe essere per noi l’ora delle decisioni e dell’azione, prendendo almeno in considerazione l’uso della forza, invece a Washington e a Bruxelles si esprimono altisonanti condanne e si minacciano inutili sanzioni. Parole e sanzioni non basteranno a salvare vite umane dalla carneficina di Gheddafi.

Nonostante gli orrori, e il fondato timore di un’ondata migratoria epocale e di derive islamiste, proprio alla luce degli enormi interessi in gioco dovremmo intravedere in questo critico momento di instabilità anche straordinarie opportunità: quella di coniugare stabilità e democrazia nella regione; e in particolare per noi italiani in Libia la prospettiva, attesa invano per oltre 40 anni, di trattare i nostri affari e i nostri interessi energetici con interlocutori più affidabili e rispettabili di Gheddafi. Sembra mancare, invece, la consapevolezza delle possibilità che si sono aperte e, di conseguenza, la determinazione necessaria per cercare di concretizzarle. Ed è un deficit di comprensione che non riguarda solo l’Italia, ma anche l’Europa e l’amministrazione Obama. Il sostegno occidentale alle dittature arabe “moderate” ha alimentato quei sentimenti antiamericani e antieuropei che con quel nostro sostegno ci illudevamo di contenere. E così oggi non solo continuiamo ad essere malvisti dagli integralisti islamici, ma gli egiziani rimproverano all’America l’amicizia con Mubarak, i tunisini ai francesi quella con Ben Alì e i libici a noi italiani quella con Gheddafi. Molti avevano previsto diversi anni fa che la fine dei regimi dittatoriali del Medio Oriente – e non la questione israelo-palestinese – era la chiave di volta della regione. Ma anche per i ritardatari quanto avvenuto prima in Tunisia poi in Egitto dovrebbe far suonare la sveglia.

Ci sono volute ore, se non giorni, per comprendere ciò che alla maggior parte degli osservatori, ma a ben vedere a chiunque fosse minimamente informato e dotato di buon senso, direi in contatto con la realtà, appariva ormai chiaro, e cioè che la sorte di Gheddafi era ormai segnata ma che, conoscendolo, non avrebbe esitato a versare tutto il sangue necessario per restare aggrappato al suo potere. Ci si poteva chiedere “se” il virus delle rivolte che in queste settimane si è diffuso in tutto il mondo arabo avrebbe contagiato o meno anche la Libia. Ma una volta contagiata, chi poteva davvero illudersi che Gheddafi avrebbe retto all’urto laddove persino l’autocrate più solido della regione, e anche il più “moderato”, Hosni Mubarak, aveva dovuto abbandonare?

E invece abbiamo parlato di «non ingerenza» e di «riconciliazione», mentre la repressione già si manifestava in tutta la sua disumanità, e troppo tardi abbiamo condannato le violenze ed espresso «vicinanza al popolo libico». Il governo italiano ha dato l’impressione di credere che Gheddafi avesse, o potesse comunque riprendere, il controllo della situazione, e sottovalutato la possibilità che reagisse con una brutalità tale da rendere insostenibile qualsiasi velleità non-interventista. Un doppio errore di valutazione che solleva interrogativi inquietanti sull’operatività dei nostri servizi segreti e sulle comunicazioni tra questi e chi deve prendere le decisioni, cioè il governo. Eppure, non sono così tanti i Paesi in cui abbiamo interessi economici e strategici di tale portata. Possibile che nessuno abbia informato il ministro Frattini e il presidente Berlusconi che la situazione in Libia (soprattutto alla luce di quanto già avvenuto in Tunisia e in Egitto) era sul punto di esplodere? Che nessuno fosse consapevole delle numerose e autorevoli defezioni che ci sarebbero state nell’esercito e tra i ministri di Gheddafi – il presupposto per la riuscita di qualsiasi rivoluzione? E possibile che nessuno avesse saputo dell’intenzione del raìs di non badare al sangue versato? Un deficit di lettura degli eventi e intuito politico da rimproverare non solo al governo, ma a tutta la politica nazionale. Si continua a polemizzare sui baciamani, su chi si è fatto fotografare con chi, ma nessun contributo concreto, di analisi e sul “che fare”, né tanto meno alcuno spirito bipartisan, è giunto dalle opposizioni.

Per l’Italia un’occasione sciupata sotto molteplici aspetti: avremmo potuto contribuire attivamente (anche solo proteggendo la vita dei civili dalle rappresaglie aeree del regime) alla caduta di Gheddafi, dimostrando così al popolo libico che all’Italia interessa “la Libia”, a prescindere da chi è al potere; e giocare un ruolo di leadership in Europa come mai forse nella storia recente. Invece di farci paralizzare dalle paure, avremmo potuto essere noi italiani a dire agli altri, Stati Uniti compresi, cosa fare per gestire la crisi. L’Italia avrebbe potuto, e dovuto, porsi alla testa dei Paesi occidentali nel chiedere un intervento rapido e concreto. Una no-fly zone poteva essere decisa lunedì sera ed è essere già operativa oggi. Far alzare in volo i nostri caccia per impedire a quelli del Colonnello di bombardare la popolazione; colpire obiettivi strategici per assestare l’ultima spallata al regime; né sarebbe assurdo prepararci ad un intervento di terra, che vada dall’aiuto umanitario e dalla protezione delle risorse energetiche al peace-enforcing. Non sarebbero affatto visti dai libici come atti di neocolonialismo. Potremmo invece scrollarci di dosso la nostra cattiva reputazione di “amici” del loro aguzzino.

Pur essendo fondata la preoccupazione per l’integrità della Libia, così come il timore per possibili derive islamiste e un esodo epocale verso le nostre coste, non agire, consentire a Gheddafi di fare “tabula rasa”, accrescerebbe tali rischi. Bisogna capire con urgenza che a questo punto il Colonnello va fatto cadere. E non solo per sintonizzarci al più presto con la nuova realtà che sta emergendo in Libia, ma per scongiurare concretamente la pur minima possibilità che resti al potere. E’ improbabile che vi riesca, ma se così fosse correremmo il rischio di danni permanenti al flusso di petrolio e gas dalla Libia, sia da parte del regime come forma di ricatto, sia da parte dei rivoltosi come atti di sabotaggio. Non abbiamo compreso subito cosa stava accadendo, per anni siamo rimasti schierati dalla “parte sbagliata della Storia”, ma siamo ancora in tempo per saltare sul carro dei vincitori – se non altro per “opportunismo”. Bisogna agire in fretta. Purtroppo, però, adesso che se ne comincia appena a parlare, e che a Washington, a Parigi e a Londra pare non si escluda nemmeno un intervento militare, l’Italia rischia di restare ai margini nel proprio “cortile di casa”.

Friday, February 25, 2011

Wednesday, February 23, 2011

Un '48 arabo, tra insidie e opportunità/2

Il merito di questa analisi di George Friedman, direttore dell'istituto Stratfor, è di porre nei termini più sensati ed equilibrati la questione del pericolo islamista nell'ondata di rivolte che sta colpendo il Medio Oriente e di precisare quelle che nella scienza politica si chiamano condizioni rivoluzionarie. L'aspetto che accomuna le sollevazioni in Paesi così diversi è la collera nei confronti di regimi retti per moltissimo tempo da gruppi ristretti di individui e famiglie che gestiscono il potere arricchendo se stessi e privando il popolo di diritti politici e di prospettive economiche, e che come se non bastasse progettano di tramandare ai propri figli questo potere.

Ma la questione di maggiore importanza è capire chi trarrà vantaggio da queste "rivoluzioni", se di rivoluzioni si tratta. Dietro di esse Friedman non vede un complotto, una trama organica da parte degli islamisti, tale quindi da offrire all'Occidente un comodo alibi per preferire soluzioni autoritarie ai possibili sviluppi democratici, ma non nega che possano essere proprio loro ad avvantaggiarsi della situazione.

Dunque, tornando al ruolo degli islamisti, «l'aspetto più importante non è la loro presenza nella folla dei manifestanti, ma la loro penetrazione nell'esercito e nella polizia». Friedman ricorda dai precedenti del passato che «le persone che iniziano una rivoluzione raramente sono le stesse che la portano a termine»:

Ma la questione di maggiore importanza è capire chi trarrà vantaggio da queste "rivoluzioni", se di rivoluzioni si tratta. Dietro di esse Friedman non vede un complotto, una trama organica da parte degli islamisti, tale quindi da offrire all'Occidente un comodo alibi per preferire soluzioni autoritarie ai possibili sviluppi democratici, ma non nega che possano essere proprio loro ad avvantaggiarsi della situazione.

«Non vediamo in queste rivoluzioni una vasta cospirazione di islamisti per prendere il controllo della regione. Una cospirazione così estesa viene facilmente individuata, e i servizi di sicurezza dei singoli Paesi l'avrebbero velocemente distrutta».Tuttavia, avverte, «non c'è dubbio che gli islamisti tenteranno di avvantaggiarsene e di assumerne il controllo. Se saranno in grado o meno, è una questione più complessa e importante, ma che lo vogliano e che ci stiano provando è ovvio...».

«Così come gli Stati Uniti e i Paesi occidentali stanno tentando di influenzare la direzione delle sollevazioni. Per entrambe le parti è una partita difficile da giocare, ma soprattutto per gli Stati Uniti rispetto agli islamisti, che conoscono i loro Paesi... Ma se non c'è dubbio che gli islamisti vorrebbero assumere il controllo della rivoluzione, ciò non significa che ci riusciranno, né che queste rivoluzioni avranno successo nel soppiantare i regimi esistenti».Friedman quindi suggerisce di guardare all'«evento chiave» di una rivoluzione, senza il quale non si è in presenza di una fase rivoluzionaria, ma solo di manifestazioni dallo scarso significato rispetto alla tenuta del regime. I rivoluzionari, infatti, non possono nulla contro le armi. Ma se chi detiene la forza - polizia ed esercito - passa con loro, in tutto o in una parte significativa, allora «la vittoria è possibile». Se la spaccatura nelle forze armate crea una prevalenza di forze anti-regime, allora la rivoluzione può avere successo. Per questo non bisogna tanto guardare ai giovani che scendono in piazza, ma occorre valutare caso per caso il comportamento delle forze armate.

Dunque, tornando al ruolo degli islamisti, «l'aspetto più importante non è la loro presenza nella folla dei manifestanti, ma la loro penetrazione nell'esercito e nella polizia». Friedman ricorda dai precedenti del passato che «le persone che iniziano una rivoluzione raramente sono le stesse che la portano a termine»:

«Spesso non c'è nessuno tra i rivoluzionari attrezzato a prendere il potere. Il pericolo quindi non è l'Islam radicale in sé, ma il caos, seguito o da una guerra civile, o dall'esercito che assume il controllo semplicemente per stabilizzare la situazione, o dall'emergere di un partito radicale islamico che prende il potere solo perché gli islamisti sono gli unici nella calca con un piano e un'organizzazione. E' così che le minoranze assumono il controllo delle rivoluzioni».Fra le tre tipologie rivoluzionarie prese come termini di paragone (i moti rivoluzionari del 1848 in Europa, che fallirono per mancanza di organizzazione e coerenza, ma la cui influenza si sarebbe fatta sentire per decenni; il '68, che non ha causato la caduta di alcun regime, neanche temporaneamente, e che ha lasciato «residui culturali» di scarsa rilevanza storica; e le rivoluzioni del 1989, che hanno sovvertito l'ordine di un'intera regione, persino mondiale, creandone uno nuovo), Friedman ipotizza che quelle cui stiamo assistendo in Medio Oriente possano essere simili ai moti del 1848:

«Come nel 1848, queste rivoluzioni non riusciranno a trasformare il mondo musulmano o anche solo il mondo arabo. Ma getteranno semi che germineranno nei decenni a venire. Penso che questi semi saranno democratici, ma non necessariamente liberali. In altre parole, le democrazie che eventualmente sorgeranno produrranno regimi che baseranno i loro comportamenti sulla propria cultura, cioè l'Islam. L'Occidente celebra la democrazia. Dovrebbe fare attenzione a ciò che auspica: potrebbe ottenerlo».

Tuesday, February 22, 2011

Troppo tardi, troppo poco

Spiace dirlo, ma il ministro Frattini somiglia sempre più al ministro delle comunicazioni di Saddam. Quando non ha un copione scritto da recitare, quando per esempio non copia - letteralmente - le parole dell'amministrazione Usa, e invece nell'urgenza è chiamato ad esprimere una posizione di sua iniziativa, risulta sempre imbarazzante. Il più delle volte, quando infine, con colpevole ritardo, si interessa alla questione, Berlusconi è costretto a correggere il tiro. È andata così anche sulla Libia. Ma troppo tardi e troppo poco. Troppo tardi e troppo poco parlare, solo nella serata di ieri, di «uso inaccettabile della violenza», ed esprimere stamattina «vicinanza al popolo libico». Che oggi Palazzo Chigi abbia dovuto smentire qualsiasi "manina" italiana nella repressione la dice lunga.

Certe situazioni o si comprendono al volo, o bisogna cambiare mestiere. A prescindere da interessi, affari e vere o presunte amicizie, già da ieri appariva ovvio a chiunque minimamente informato e dotato di buon senso, direi in contatto con la realtà, che il regime di Gheddafi è agli sgoccioli. E non si può certo sostenere che la rivolta libica ci abbia colti di sorpresa. Come si poteva immaginare infatti che i moti arabi risparmiassero il moribondo e corrotto regime di Gheddafi? E' stato politicamente criminale che il governo italiano, ma anche l'Europa, si siano fatte trovare sprovviste di un piano sia per favorire l'uscita di scena del raìs, sia per fronteggiare la probabile marea umana che si riverserà da noi.

Prim'ancora che un errore politico, parlare di «non ingerenza» e di «riconciliazione», proprio mentre sta andando in scena una delle più sanguinarie repressioni (insieme a quella iraniana) di questo '48 mediorientale, è sintomo di stupidità. Stupidità imperdonabile, definitiva. Pur essendo comprensibili la preoccupazione per l'integrità della Libia e il timore per possibili derive islamiste e un probabile esodo epocale verso le nostre coste, consentire a Gheddafi di fare "tabula rasa" aumenta questi rischi. I nostri interessi in Libia ormai si tutelano scaricando Gheddafi al proprio destino. Se l'Europa, e l'Italia in particolare, fossero dotate di un minimo di personalità politica, e di reale capacità di tutelare i propri interessi, avrebbero fatto alzare in volo i nostri caccia per impedire a quelli libici di bombardare la popolazione. Quale straordinaria occasione per sconfessare la nostra cattiva reputazione di "amici" di Gheddafi... Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu dovrebbe intervenire per imporre subito una no-fly zone che noi europei (e italiani soprattutto) potremmo far rispettare.

Bisogna capire con urgenza che a questo punto il dittatore va fatto cadere. Non solo per sintonizzarsi al più presto con la nuova realtà, ma bisogna concretamente scongiurare del tutto la pur minima possibilità che resti al potere. E' improbabile che riesca a resistere, ma così se fosse ci farebbe pagare a caro prezzo il mancato aiuto. Quindi, tanto vale aiutare i ribelli ad abbatterlo. E di fronte al rischio di interruzione dei flussi di petrolio e gas, sia da parte del regime come forma di pressione, sia da parte dei rivoltosi, vista la vicinanza geografica non sarebbe stato assurdo preparare dei piani di invasione.

Che dire dei soliti indignati di professione? Che sono sempre pronti a lagnarsi a latte versato, e soprattutto se ci sono l'America, Israele o Berlusconi da biasimare. Ma quando c'è la possibilità concreta di far cadere un dittatore, si schierano puntualmente al suo fianco contro gli "imperialisti". Negli anni '80 erano tutti amici di Gheddafi contro Reagan e nel 2003 di Saddam contro Bush.

Certe situazioni o si comprendono al volo, o bisogna cambiare mestiere. A prescindere da interessi, affari e vere o presunte amicizie, già da ieri appariva ovvio a chiunque minimamente informato e dotato di buon senso, direi in contatto con la realtà, che il regime di Gheddafi è agli sgoccioli. E non si può certo sostenere che la rivolta libica ci abbia colti di sorpresa. Come si poteva immaginare infatti che i moti arabi risparmiassero il moribondo e corrotto regime di Gheddafi? E' stato politicamente criminale che il governo italiano, ma anche l'Europa, si siano fatte trovare sprovviste di un piano sia per favorire l'uscita di scena del raìs, sia per fronteggiare la probabile marea umana che si riverserà da noi.

Prim'ancora che un errore politico, parlare di «non ingerenza» e di «riconciliazione», proprio mentre sta andando in scena una delle più sanguinarie repressioni (insieme a quella iraniana) di questo '48 mediorientale, è sintomo di stupidità. Stupidità imperdonabile, definitiva. Pur essendo comprensibili la preoccupazione per l'integrità della Libia e il timore per possibili derive islamiste e un probabile esodo epocale verso le nostre coste, consentire a Gheddafi di fare "tabula rasa" aumenta questi rischi. I nostri interessi in Libia ormai si tutelano scaricando Gheddafi al proprio destino. Se l'Europa, e l'Italia in particolare, fossero dotate di un minimo di personalità politica, e di reale capacità di tutelare i propri interessi, avrebbero fatto alzare in volo i nostri caccia per impedire a quelli libici di bombardare la popolazione. Quale straordinaria occasione per sconfessare la nostra cattiva reputazione di "amici" di Gheddafi... Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu dovrebbe intervenire per imporre subito una no-fly zone che noi europei (e italiani soprattutto) potremmo far rispettare.

Bisogna capire con urgenza che a questo punto il dittatore va fatto cadere. Non solo per sintonizzarsi al più presto con la nuova realtà, ma bisogna concretamente scongiurare del tutto la pur minima possibilità che resti al potere. E' improbabile che riesca a resistere, ma così se fosse ci farebbe pagare a caro prezzo il mancato aiuto. Quindi, tanto vale aiutare i ribelli ad abbatterlo. E di fronte al rischio di interruzione dei flussi di petrolio e gas, sia da parte del regime come forma di pressione, sia da parte dei rivoltosi, vista la vicinanza geografica non sarebbe stato assurdo preparare dei piani di invasione.

Che dire dei soliti indignati di professione? Che sono sempre pronti a lagnarsi a latte versato, e soprattutto se ci sono l'America, Israele o Berlusconi da biasimare. Ma quando c'è la possibilità concreta di far cadere un dittatore, si schierano puntualmente al suo fianco contro gli "imperialisti". Negli anni '80 erano tutti amici di Gheddafi contro Reagan e nel 2003 di Saddam contro Bush.

Friday, February 18, 2011

Berlusconi travolto? Non c'è da scommetterci

Berlusconi «travolto» dalla Dolce vita? «Può essere», scrive Michael Ledeen, uno dei pochi osservatori americani che sa come vanno le cose in Italia, in un suo commento sul Wall Street Journal. Anche se ci crede poco. Ricorda che Berlusconi «mantiene un incredibile record di longevità politica». Ha presieduto negli ultimi 17 anni ben tre vertici G8 in Italia, vedendo passare davanti a sé Clinton, Bush e Obama per gli Stati Uniti; Major, Blair e Brown per la Gran Bretagna; Mitterrand, Chirac e Sarkozy per la Francia; Kohl, Schroeder e Merkel per la Germania. «I suoi oppositori sono pronti - loro stessi si esprimono in questi termini - ad ogni mezzo per farlo cadere, avendo molte poche chance di batterlo in una elezione politica». «Ma può - si chiede Ledeen - un uomo così cadere sul sesso nella patria del "Latin lover?" Può darsi».

Dopo aver riepilogato i fatti, le accuse e la difesa, per i lettori americani, evidenziato come sia le donne scese in piazza che le editorialiste che ne chiedono le dimissioni «appartengono alla sinistra», e ricordato il «generale disgusto» dell'opinione pubblica italiana nei confronti di tutti i leader politici, Ledeen si concentra sul nostro sistema giudiziario. Se non deve destare sospetti il fatto che a giudicare Berlusconi saranno tre donne («con l'eccezione del presidente, la Quarta Sezione Penale di Milano è interamente al femminile»), «più preoccupante è la composizione politica del sistema giudiziario nazionale - spiega Ledeen - per la stragrande maggioranza di sinistra per decadi. I giudici sono nominati da una commissione, quindi è una burocrazia che riproduce se stessa. Immaginate Dick Cheney subire un processo davanti a una corte della facoltà di Legge di Yale».

«Chiunque abbia partecipato ad un procedimento giudiziario italiano - prosegue Ledeen sul WSJ - strizzerà gli occhi di fronte all'espressione "rito immediato", dal momento che un tipico caso giudiziario, più gli inevitabili due appelli, si trascina per molti anni». Ricorda quindi che Berlusconi ne ha superati tanti di processi, alcuni in base alle prove, altri per «tecnicismi». In questo caso, anticipa Ledeen, i legali del premier contesteranno la competenza territoriale e funzionale della Corte. «Ci sono molte altre mosse legali a disposizione sua e dei suoi nemici, così come operazioni meramente politiche. Ma non l'hanno ancora condannato, e gli appelli alle dimissioni rivelano impazienza tra i suoi oppositori. La mia impressione - conclude Ledeen - è che il processo non sarà così "immediato" come alcuni si augurano, e nessun italiano di buon senso scommetterà la villa su un verdetto di colpevolezza».

Dopo aver riepilogato i fatti, le accuse e la difesa, per i lettori americani, evidenziato come sia le donne scese in piazza che le editorialiste che ne chiedono le dimissioni «appartengono alla sinistra», e ricordato il «generale disgusto» dell'opinione pubblica italiana nei confronti di tutti i leader politici, Ledeen si concentra sul nostro sistema giudiziario. Se non deve destare sospetti il fatto che a giudicare Berlusconi saranno tre donne («con l'eccezione del presidente, la Quarta Sezione Penale di Milano è interamente al femminile»), «più preoccupante è la composizione politica del sistema giudiziario nazionale - spiega Ledeen - per la stragrande maggioranza di sinistra per decadi. I giudici sono nominati da una commissione, quindi è una burocrazia che riproduce se stessa. Immaginate Dick Cheney subire un processo davanti a una corte della facoltà di Legge di Yale».

«Chiunque abbia partecipato ad un procedimento giudiziario italiano - prosegue Ledeen sul WSJ - strizzerà gli occhi di fronte all'espressione "rito immediato", dal momento che un tipico caso giudiziario, più gli inevitabili due appelli, si trascina per molti anni». Ricorda quindi che Berlusconi ne ha superati tanti di processi, alcuni in base alle prove, altri per «tecnicismi». In questo caso, anticipa Ledeen, i legali del premier contesteranno la competenza territoriale e funzionale della Corte. «Ci sono molte altre mosse legali a disposizione sua e dei suoi nemici, così come operazioni meramente politiche. Ma non l'hanno ancora condannato, e gli appelli alle dimissioni rivelano impazienza tra i suoi oppositori. La mia impressione - conclude Ledeen - è che il processo non sarà così "immediato" come alcuni si augurano, e nessun italiano di buon senso scommetterà la villa su un verdetto di colpevolezza».

Wednesday, February 16, 2011

Forse Obama s'è svegliato

Il seme della ribellione sembra diffondersi da Tunisia ed Egitto a macchia d'olio in tutto il Medio Oriente. Da Algeria e Libia fino a Bahrein ed Iran, dove l'onda verde che si era opposta alla rielezione truffaldina di Ahmadinejad si mostra viva e vegeta, rinvigorita dai successi della piazza al Cairo. Difficile prevedere gli esiti delle proteste, ma la storia anche recente ci insegna che regimi che sembrano molto solidi sono in realtà molto fragili e basta una scintilla - magari la consapevolezza della forza dei numeri nella gente - a farli crollare. Ma a Teheran è diverso. C'è un potere che è disposto a versare tutto il sangue necessario. Il paradosso di un regime che celebra le vittoriose proteste del popolo egiziano contro Mubarak, mentre nega al suo popolo il diritto a simili proteste, è solo apparente. La caduta di un alleato dell'odiata America e di Israele nella regione è un evento obiettivamente favorevole per le ambizioni egemoniche della leadership iraniana, e la propaganda imponeva che così fosse letto all'interno, ma erano inoccultabili le aspirazioni alla democrazia e alla libertà che hanno mosso le proteste egiziane, e impensabile che gli iraniani non ne cogliessero la natura anti-regime.

La rivoluzione egiziana sembra aver assestato una scossa anche ad Obama, che sembra uscito dall'intorpidimento "realista". E' naturalmente presto per dirlo e bisognerà verificare i fatti, ma le parole di queste ore indicano che forse alla Casa Bianca è in corso un aggiustamento di rotta. Subito il presidente si è pronunciato a favore dei manifestanti iraniani, con l'auspicio che «anche in Iran il popolo sia libero di esprimersi» come ha potuto fare il popolo egiziano al Cairo. Ha detto di «sperare» che l'Egitto «possa essere di esempio a tutta la regione mediorientale, anche se ogni Paese ha la propria identità». E che, come successo in Egitto, gli iraniani «abbiano il coraggio» di continuare a protestare. Un Obama comunque rimasto sul generico, avvertendo che «l'America non può dettare quello che succede in Iran, più di quanto abbia potuto dettarlo in Egitto», mentre Hillary Clinton sembra in queste ore assumere una linea più coraggiosa, dichiarando di «sostenere chiaramente e direttamente» le aspirazioni dei manifestanti iraniani contro il regime.

E parlando alla George Washington University, il segretario di Stato ha chiarito il contributo dell'America ai processi di democratizzazione. Non era la prima volta che parlava di libertà di internet, enunciando un vero e proprio manifesto politico sulla Freedom of Internet, ma farlo di nuovo in questo momento ha una particolare rilevanza. Tanto più che ne ha parlato nei termini di un nuovo «pilastro della politica estera degli Usa», perché nella «piazza digitale» globale devono valere «gli stessi diritti universali di Times Square o Piazza Tahrir». «Le libertà di espressione, associazione, fede e petizione al governo devono essere garantite anche nel cyberspazio - ha spiegato - perché una Chiesa, una ong o un sindacato devono poter esercitare i propri diritti anche sul web». La nuova «libertà di connettersi» che molti Stati tuttavia ostacolano o negano del tutto. E la Clinton li ha nominati esplicitamente cinque, «Birmania, Cina, Cuba, Vietnam e Iran», ribadendo che come governo «spendiamo per sviluppare tecniche di comunicazione che consentano agli attivisti della libertà digitale di sviare attacchi e controlli» e dunque «ogni volta che uno Stato dispotico applica nuove contromisure noi rispondiamo con innovazioni». Sarebbe già qualcosa.

Anche perché il «domino democratico» in Medio Oriente è già scattato e il governo americano si è fatto trovare impreparato, è stato l'ultimo ad accorgersene, la sua intelligence e la sua politica estera non erano al passo con i tempi. «L'errore più grave dell'Intelligence americana - spiega Reuel Marc Gerecht a La Stampa - è stato di non accorgersi della maturazione di idee democratiche nelle nuove generazioni. E' un processo in atto da anni. Ma non ci hanno voluto credere, rimanendo aggrappati all'immagine di un mondo arabo-musulmano congelato dai dittatori». Si tratta di Paesi per molti aspetti diversi, ma per altri «hanno caratteristiche simili: carenza di libertà, repressione, problemi economici irrisolti e una nuova generazione che rappresenta gran parte della popolazione. La miccia sono le informazioni, che corrono molto veloci, più di quanto avveniva anni fa». Non solo internet: «A portare in milioni di case quanto avvenuto in Tunisia ed Egitto sono state Al Jazeera e Al Arabiya, due tv con grande seguito. Il resto lo ha fatto internet con Google, Facebook, Twitter, le email. E c'è anche un terzo fattore: gli sms. Sono uno strumento molto efficace per mobilitare. Neanche il regime può permettersi di bloccarli a lungo». Per Gerecht Obama è un presidente «con una doppia identità, realista e idealista». In questi giorni sta prevalendo la seconda. Speriamo non si tratti solo di retorica.

La rivoluzione egiziana sembra aver assestato una scossa anche ad Obama, che sembra uscito dall'intorpidimento "realista". E' naturalmente presto per dirlo e bisognerà verificare i fatti, ma le parole di queste ore indicano che forse alla Casa Bianca è in corso un aggiustamento di rotta. Subito il presidente si è pronunciato a favore dei manifestanti iraniani, con l'auspicio che «anche in Iran il popolo sia libero di esprimersi» come ha potuto fare il popolo egiziano al Cairo. Ha detto di «sperare» che l'Egitto «possa essere di esempio a tutta la regione mediorientale, anche se ogni Paese ha la propria identità». E che, come successo in Egitto, gli iraniani «abbiano il coraggio» di continuare a protestare. Un Obama comunque rimasto sul generico, avvertendo che «l'America non può dettare quello che succede in Iran, più di quanto abbia potuto dettarlo in Egitto», mentre Hillary Clinton sembra in queste ore assumere una linea più coraggiosa, dichiarando di «sostenere chiaramente e direttamente» le aspirazioni dei manifestanti iraniani contro il regime.

E parlando alla George Washington University, il segretario di Stato ha chiarito il contributo dell'America ai processi di democratizzazione. Non era la prima volta che parlava di libertà di internet, enunciando un vero e proprio manifesto politico sulla Freedom of Internet, ma farlo di nuovo in questo momento ha una particolare rilevanza. Tanto più che ne ha parlato nei termini di un nuovo «pilastro della politica estera degli Usa», perché nella «piazza digitale» globale devono valere «gli stessi diritti universali di Times Square o Piazza Tahrir». «Le libertà di espressione, associazione, fede e petizione al governo devono essere garantite anche nel cyberspazio - ha spiegato - perché una Chiesa, una ong o un sindacato devono poter esercitare i propri diritti anche sul web». La nuova «libertà di connettersi» che molti Stati tuttavia ostacolano o negano del tutto. E la Clinton li ha nominati esplicitamente cinque, «Birmania, Cina, Cuba, Vietnam e Iran», ribadendo che come governo «spendiamo per sviluppare tecniche di comunicazione che consentano agli attivisti della libertà digitale di sviare attacchi e controlli» e dunque «ogni volta che uno Stato dispotico applica nuove contromisure noi rispondiamo con innovazioni». Sarebbe già qualcosa.

Anche perché il «domino democratico» in Medio Oriente è già scattato e il governo americano si è fatto trovare impreparato, è stato l'ultimo ad accorgersene, la sua intelligence e la sua politica estera non erano al passo con i tempi. «L'errore più grave dell'Intelligence americana - spiega Reuel Marc Gerecht a La Stampa - è stato di non accorgersi della maturazione di idee democratiche nelle nuove generazioni. E' un processo in atto da anni. Ma non ci hanno voluto credere, rimanendo aggrappati all'immagine di un mondo arabo-musulmano congelato dai dittatori». Si tratta di Paesi per molti aspetti diversi, ma per altri «hanno caratteristiche simili: carenza di libertà, repressione, problemi economici irrisolti e una nuova generazione che rappresenta gran parte della popolazione. La miccia sono le informazioni, che corrono molto veloci, più di quanto avveniva anni fa». Non solo internet: «A portare in milioni di case quanto avvenuto in Tunisia ed Egitto sono state Al Jazeera e Al Arabiya, due tv con grande seguito. Il resto lo ha fatto internet con Google, Facebook, Twitter, le email. E c'è anche un terzo fattore: gli sms. Sono uno strumento molto efficace per mobilitare. Neanche il regime può permettersi di bloccarli a lungo». Per Gerecht Obama è un presidente «con una doppia identità, realista e idealista». In questi giorni sta prevalendo la seconda. Speriamo non si tratti solo di retorica.

Tuesday, February 15, 2011

L'unico programma della sinistra

Sempre lucido e inappuntabile Luca Ricolfi nel disperato tentativo di guarire la sinistra dalla sua ormai trentennale «sindrome da minoranza virtuosa». Una comoda e autoassolutoria «narrazione della storia nazionale» - basata sulla convinzione che «chi vota a sinistra sarebbe "la parte migliore del Paese", mentre la parte che sceglie il centrodestra sarebbe la parte peggiore», e sull'«idea di una vera e propria mutazione antropologica degli italiani, traviati fin dagli anni '80 dal consumismo e dalla tv commerciale» - rende la sinistra, sia politica che culturale, «incapace di darsi una ragione politica dei propri insuccessi», e perciò incline a nascondersi dietro «l'alibi dell'indegnità degli italiani». E' da «mezzo secolo che "alla sinistra non piacciono gli italiani"», senza chiedersi come mai agli italiani non piaccia la sinistra.

E' ora che la sinistra si racconti un'altra storia sulle ragioni delle sue sconfitte. Possibilmente questa volta «un racconto senza alibi e autoindulgenze, un po' più rispettoso degli italiani e un po' più abrasivo su sé stessa». Conclude infatti Ricolfi:

Prova ne sono le ripetute disponibilità del Pd di Bersani a qualsiasi alleanza, qualsiasi governo di responsabilità nazionale, purché senza Berlusconi. Il che toglie qualsiasi credibilità alle critiche nel merito dell'azione di governo. Il federalismo non va bene perché divide il Paese o è fatto male? Andrebbe improvvisamente bene anche questa versione, se la Lega mollasse Silvio. La politica economica di questo governo è disastrosa? Eppure sarebbero pronti a sostenere un governo guidato da Tremonti - secondo tutti il vero unico dominus della politica economica - purché si tolga di mezzo Berlusconi.

Eppure quando prima o poi si sveglieranno dall'incubo ad accoglierli troveranno una realtà ben più dura. Che forse agli italiani va bene tutto purché non la sinistra.

E' ora che la sinistra si racconti un'altra storia sulle ragioni delle sue sconfitte. Possibilmente questa volta «un racconto senza alibi e autoindulgenze, un po' più rispettoso degli italiani e un po' più abrasivo su sé stessa». Conclude infatti Ricolfi:

«Perché se l'Italia non è, né è mai stata, il Paese moralmente degradato tante volte descritto in questi anni. Se il consenso al leader Berlusconi non è mai stato plebiscitario. Se i suoi fan non sono mai stati tantissimi. Se oggi 2 italiani su 3 non danno la sufficienza a Berlusconi, e appena 1 su 20 lo promuove a pieni voti. Se, a dispetto di tutto ciò, i sondaggi rivelano che il giudizio dei cittadini sull'opposizione è ancora più negativo - molto più negativo - di quello sul governo. Beh, se tutto questo è vero, allora vuol dire che i problemi politici dell'Italia non stanno solo nei comportamenti del premier e nelle insufficienze del suo governo, ma anche nella difficoltà dell'opposizione di trovare, finalmente, un'idea, un programma e un volto che convincano quella metà dell'Italia che non è berlusconiana ma, per ora, non se la sente di votare a sinistra».Eppure vediamo in questi giorni come l'unico programma della sinistra sia abbattere Berlusconi per via giudiziaria. L'unica strategia è tifare per la Procura di Milano, senza temere il rischio che corre la nostra democrazia con l'enorme potere politico che una parte minoritaria ma consistente della magistratura verrebbe ad assumere riuscendo in questo disegno. Sconfiggere il centrodestra facendo fuori il suo leader, nell'illusione che ciò basti, che l'unico ostacolo sulla via che porta al governo del Paese sia rappresentato da Berlusconi, e non piuttosto dalla sinistra stessa.

Prova ne sono le ripetute disponibilità del Pd di Bersani a qualsiasi alleanza, qualsiasi governo di responsabilità nazionale, purché senza Berlusconi. Il che toglie qualsiasi credibilità alle critiche nel merito dell'azione di governo. Il federalismo non va bene perché divide il Paese o è fatto male? Andrebbe improvvisamente bene anche questa versione, se la Lega mollasse Silvio. La politica economica di questo governo è disastrosa? Eppure sarebbero pronti a sostenere un governo guidato da Tremonti - secondo tutti il vero unico dominus della politica economica - purché si tolga di mezzo Berlusconi.

Eppure quando prima o poi si sveglieranno dall'incubo ad accoglierli troveranno una realtà ben più dura. Che forse agli italiani va bene tutto purché non la sinistra.

Friday, February 11, 2011

Adesso viene il difficile

Alla fine Mubarak ha ceduto, ha lasciato la presidenza. I poteri, secondo quanto pare di capire, passano non al suo vice Suleiman, ma allo stato maggiore dell'esercito, istituzione pilastro del regime, con in mano un terzo dell'economia. Adesso viene il difficile. Perché se in questi giorni, un po' da parte di tutti, dalla piazza del Cairo ai media, fino alla Casa Bianca, è stata enfatizzata a dismisura la sorte personale di Mubarak, come se l'addio del raìs fosse di per sé la garanzia di un reale cambiamento, adesso probabilmente le piazze si svuoteranno, l'attenzione mediatica tenderà a scemare, e si capirà finalmente che partita stanno giocando l'esercito, e le varie anime al suo interno, e i Fratelli musulmani, che fino ad oggi hanno tentato di dissimulare la loro agenda radicale (aiutati anche dai media occidentali).

Gli Stati Uniti ne escono comunque con le ossa rotte. Né modello ideale e attori del cambiamento per chi aspira ad un Egitto democratico - tardivo e strumentale è apparso il sostegno al «popolo», quando le opposizioni sono state snobbate fino a ieri; né alleati affidabili agli occhi di un eventuale nuovo autocrate e delle capitali arabe "amiche". L'amministrazione si è fatta trovare impreparata, ansiosa di inseguire gli eventi piuttosto che capace di condizionarli. Una prova di debolezza da riscattare al più presto. L'agenda di politica estera perseguita da Obama per oltre metà mandato si è rivelata per la seconda volta come minimo inadeguata, se non contraria alla corrente della storia del Medio Oriente. C'è solo da augurarsi che Obama abbia imparato la lezione, che intenda almeno provare seriamente a indirizzare la transizione, che riprenda la Freedom Agenda per cercare di sfruttare questa svolta in Egitto come la prima tessera (la seconda, a dire il vero) di un domino democratico. E che si sia convinto che la strategia vincente in Medio Oriente può davvero essere la democrazia. Altrimenti, la sua presidenza potrà davvero essere ricordata come quella di Carter.

Gli Stati Uniti ne escono comunque con le ossa rotte. Né modello ideale e attori del cambiamento per chi aspira ad un Egitto democratico - tardivo e strumentale è apparso il sostegno al «popolo», quando le opposizioni sono state snobbate fino a ieri; né alleati affidabili agli occhi di un eventuale nuovo autocrate e delle capitali arabe "amiche". L'amministrazione si è fatta trovare impreparata, ansiosa di inseguire gli eventi piuttosto che capace di condizionarli. Una prova di debolezza da riscattare al più presto. L'agenda di politica estera perseguita da Obama per oltre metà mandato si è rivelata per la seconda volta come minimo inadeguata, se non contraria alla corrente della storia del Medio Oriente. C'è solo da augurarsi che Obama abbia imparato la lezione, che intenda almeno provare seriamente a indirizzare la transizione, che riprenda la Freedom Agenda per cercare di sfruttare questa svolta in Egitto come la prima tessera (la seconda, a dire il vero) di un domino democratico. E che si sia convinto che la strategia vincente in Medio Oriente può davvero essere la democrazia. Altrimenti, la sua presidenza potrà davvero essere ricordata come quella di Carter.

Mubarak ha passato la nottata

Mubarak sembra aver vinto il braccio di ferro di questa notte. L'esercito (di cui fanno parte, è bene non trascurarlo, anche il vicepresidente e tutti i membri più importanti del governo) rinuncia (per ora) ad andare fino in fondo con il colpo di Stato tentato ieri e si mostra garante delle richieste della piazza. I poteri presidenziali sono di fatto nelle mani di Suleiman, mentre i militari si ergono a garanti delle «riforme legislative e costituzionali» promesse dal presidente, assicurando la revoca dello stato d'emergenza ed «elezioni libere».

Washington non nasconde la propria irritazione per quel passo indietro a lungo richiesto che non c'è stato. Servizi segreti in panne, un vero e proprio schiaffo per gli Usa, che sembrano non riuscire a toccar palla nella crisi egiziana. Mai Obama aveva parlato in modo così chiaro e vigoroso, ma potrebbe essere tardi. «Siamo con il popolo», ha scandito. E ha chiesto al governo egiziano di procedere «immediatamente», in modo «credibile, concreto e inequivocabile verso una autentica democrazia», rammaricandosi perché «non ha ancora colto questa opportunità». Un simile sostegno non l'hanno avuto gli iraniani che si sono ribellati ad Ahmadinejad.

L'errore che in molti stanno compiendo (dalla Casa Bianca ai media) è concentrarsi troppo sul destino di Mubarak, mentre il ruolo dell'esercito rimane molto ambiguo. Poiché elezioni subito sono improponibili, il punto è assicurare - chiunque sia al potere - una transizione vera, riforme vere, ed elezioni vere a settembre. Il che non è scontato, sia con che senza Mubarak.

Nella sua prima vera crisi, quella che ti piomba addosso inattesa, il presidente ha mostrato tutta la sua incompetenza. La gestione in sé è stata disastrosa. Inizialmente, nonostante l'ancora fresco precedente tunisino, l'amministrazione Usa ha sottovalutato le proteste, con Hillary Clinton che definiva «solido» il potere di Mubarak; poi, vedendo la situazione precipitare, sono passati dalla parte della piazza e hanno provato a convincere Mubarak ad andarsene, lasciando a Suleiman guidare la transizione; vedendo però che il raìs era in grado di resistere, e accorgendosi che un vuoto di potere avrebbe potuto portare ad elezioni troppo anticipate, hanno assunto un atteggiamento più cauto, meno rigido sulle dimissioni, e aspettato di vedere se Suleiman fosse stato in grado di avviare un dialogo con le opposizioni. Fallito il dialogo, hanno creduto che l'esercito avesse scaricato Mubarak e l'hanno scaricato a loro volta. Tranne accorgersi oggi che è ancora lì. I passi falsi, e il gran caos che regna a Washington, sono ben ricapitolati in questo articolo di Molinari su La Stampa.

Ma queste piroette, questi tentennamenti, non vanno attribuiti ad un'incapacità di gestione delle crisi. Ce la si potrà anche prendere con il solito fallimento dell'intelligence (anche se i rapporti di allerta sulla crescente instabilità in Egitto e in altri Paesi della regione sono innumerevoli), ma l'errore di fondo è politico, strategico. Obama si è fatto trovare impreparato perché in questi anni si è occupato d'altro. Ha ripudiato la Freedom Agenda e qualsiasi "ingerenza" democratica, concentrandosi sulla politica della "mano tesa": negoziati con gli iraniani, e tra israeliani e palestinesi. Ne abbiamo già scritto. E l'aggravante è che un primo avvertimento su quanto fosse sbagliata, semplicemente contraria alla corrente della storia, quella sua politica, Obama l'aveva ricevuto già un anno e mezzo fa, dalle rivolte di Teheran contro la rielezione di Ahamdinejad.

Il guaio è che gli Stati Uniti sono arrivati tardi a sostenere «il popolo» egiziano, hanno snobbato per anni le opposizioni, e ora da quelle parti non hanno interlocutori. Per quante belle parole possa pronunciare ora Obama, l'eventuale rivoluzione democratica non avrà mai il sigillo politico e morale dell'America agli occhi del nuovo Egitto e del mondo arabo; hanno platealmente e frettolosamente scaricato il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno, perdendo in quel medesimo istante ogni possibilità di farsi ascoltare dal raìs. Visto che si era voluta percorrere la strada "realista", tanto valeva, forse, giocare la carta Mubarak fino in fondo. Comunque vada, i rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. Rimanevano i militari, che prendono oltre un miliardo di dollari l'anno dagli Usa, ma negli ultimi giorni hanno visto precipitare il loro ascendente anche su di essi, dopo che la goffa minaccia di chiudere il rubinetto degli aiuti è stata rintuzzata con abile tempismo dai sauditi, che si sono subito detti pronti ad aprire il loro di rubinetto. E gli ayatollah iraniani che festeggiano l'alba di un Medio Oriente «senza il regime sionista e senza gli Usa» sono la misura esatta della perdita di influenza americana sulla regione.

In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Washington non nasconde la propria irritazione per quel passo indietro a lungo richiesto che non c'è stato. Servizi segreti in panne, un vero e proprio schiaffo per gli Usa, che sembrano non riuscire a toccar palla nella crisi egiziana. Mai Obama aveva parlato in modo così chiaro e vigoroso, ma potrebbe essere tardi. «Siamo con il popolo», ha scandito. E ha chiesto al governo egiziano di procedere «immediatamente», in modo «credibile, concreto e inequivocabile verso una autentica democrazia», rammaricandosi perché «non ha ancora colto questa opportunità». Un simile sostegno non l'hanno avuto gli iraniani che si sono ribellati ad Ahmadinejad.

L'errore che in molti stanno compiendo (dalla Casa Bianca ai media) è concentrarsi troppo sul destino di Mubarak, mentre il ruolo dell'esercito rimane molto ambiguo. Poiché elezioni subito sono improponibili, il punto è assicurare - chiunque sia al potere - una transizione vera, riforme vere, ed elezioni vere a settembre. Il che non è scontato, sia con che senza Mubarak.

Nella sua prima vera crisi, quella che ti piomba addosso inattesa, il presidente ha mostrato tutta la sua incompetenza. La gestione in sé è stata disastrosa. Inizialmente, nonostante l'ancora fresco precedente tunisino, l'amministrazione Usa ha sottovalutato le proteste, con Hillary Clinton che definiva «solido» il potere di Mubarak; poi, vedendo la situazione precipitare, sono passati dalla parte della piazza e hanno provato a convincere Mubarak ad andarsene, lasciando a Suleiman guidare la transizione; vedendo però che il raìs era in grado di resistere, e accorgendosi che un vuoto di potere avrebbe potuto portare ad elezioni troppo anticipate, hanno assunto un atteggiamento più cauto, meno rigido sulle dimissioni, e aspettato di vedere se Suleiman fosse stato in grado di avviare un dialogo con le opposizioni. Fallito il dialogo, hanno creduto che l'esercito avesse scaricato Mubarak e l'hanno scaricato a loro volta. Tranne accorgersi oggi che è ancora lì. I passi falsi, e il gran caos che regna a Washington, sono ben ricapitolati in questo articolo di Molinari su La Stampa.

Ma queste piroette, questi tentennamenti, non vanno attribuiti ad un'incapacità di gestione delle crisi. Ce la si potrà anche prendere con il solito fallimento dell'intelligence (anche se i rapporti di allerta sulla crescente instabilità in Egitto e in altri Paesi della regione sono innumerevoli), ma l'errore di fondo è politico, strategico. Obama si è fatto trovare impreparato perché in questi anni si è occupato d'altro. Ha ripudiato la Freedom Agenda e qualsiasi "ingerenza" democratica, concentrandosi sulla politica della "mano tesa": negoziati con gli iraniani, e tra israeliani e palestinesi. Ne abbiamo già scritto. E l'aggravante è che un primo avvertimento su quanto fosse sbagliata, semplicemente contraria alla corrente della storia, quella sua politica, Obama l'aveva ricevuto già un anno e mezzo fa, dalle rivolte di Teheran contro la rielezione di Ahamdinejad.

Il guaio è che gli Stati Uniti sono arrivati tardi a sostenere «il popolo» egiziano, hanno snobbato per anni le opposizioni, e ora da quelle parti non hanno interlocutori. Per quante belle parole possa pronunciare ora Obama, l'eventuale rivoluzione democratica non avrà mai il sigillo politico e morale dell'America agli occhi del nuovo Egitto e del mondo arabo; hanno platealmente e frettolosamente scaricato il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno, perdendo in quel medesimo istante ogni possibilità di farsi ascoltare dal raìs. Visto che si era voluta percorrere la strada "realista", tanto valeva, forse, giocare la carta Mubarak fino in fondo. Comunque vada, i rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. Rimanevano i militari, che prendono oltre un miliardo di dollari l'anno dagli Usa, ma negli ultimi giorni hanno visto precipitare il loro ascendente anche su di essi, dopo che la goffa minaccia di chiudere il rubinetto degli aiuti è stata rintuzzata con abile tempismo dai sauditi, che si sono subito detti pronti ad aprire il loro di rubinetto. E gli ayatollah iraniani che festeggiano l'alba di un Medio Oriente «senza il regime sionista e senza gli Usa» sono la misura esatta della perdita di influenza americana sulla regione.

In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Thursday, February 10, 2011

La notte dello showdown al Cairo

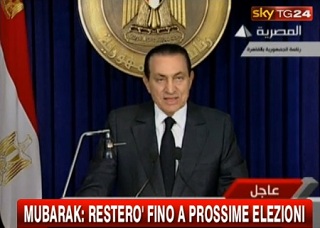

A dispetto delle notizie volutamente tendenziose diffuse ieri pomeriggio da varie fonti (le opposizioni, i militari, il suo stesso partito) Mubarak non si è dimesso, né tanto meno ha lasciato il Paese («non lascerò mai questa terra»). Non è il tipo di autocrate che se la dà a gambe. E' ancora lì e intende restarci. Stasera parlando in tv alla nazione ha ribadito che intende restare in carica fino a settembre ma che non si ricandiderà; ha annunciato di aver trasferito i poteri al vicepresidente Suleiman; ha promesso la revoca dello stato d'emergenza e l'avvio del processo di revisione costituzionale; ha vigorosamente respinto i «diktat» che arrivano da Paesi «stranieri». Un chiaro riferimento agli Stati Uniti, che nelle ultime ore - dopo la maggiore cautela dei giorni scorsi - devono essere tornati a spingere con forza per le dimissioni del raìs.

Una doccia gelata per la piazza, fomentata per tutta la giornata dalle voci che volevano Mubarak intenzionato ad accogliere tutte le richieste delle opposizioni - prima fra tutte quella delle sue dimissioni immediate - e addirittura in procinto di lasciare il Paese. Persino il direttore della Cia Leon Panetta aveva venduto al Congresso come «fortemente probabile» un passo indietro del raìs.

Nel pomeriggio si era intuito il braccio di ferro in corso tra Mubarak, che per restare in sella offriva il passaggio dei poteri a Suleiman, e l'esercito (e, pare di capire, Washington), che aveva fatto capire di non essere d'accordo con questa soluzione e in un comunicato rendeva noto di aver di fatto assunto la guida del Paese. L'estromissione di Mubarak sembrava cosa fatta. Sarà quindi una notte di tensione altissima. Bisognerà vedere come i militari reagiranno alla "disobbedienza" del raìs. E' possibile che Suleiman sia riuscito a porsi come mediatore tra le varie anime dell'esercito, ma anche che quest'ultimo decida invece di andare fino in fondo con il colpo di Stato di fatto annunciato con il comunicato di questo pomeriggio.

Dalla parte del presidente egiziano resta il re saudita - gli Stati Uniti «non umilino» Mubarak, è stato il monito rivolto da Abdullah direttamente a Obama in una conversazione telefonica - e la Lega araba, che di fronte alla goffa minaccia Usa di chiudere il rubinetto degli aiuti ha assicurato il sostegno finanziario dei suoi membri al regime egiziano. Com'è ovvio, tutti i regimi della regione sono molto sensibili alla sorte del loro "simile" Mubarak, e al trattamento che gli Usa riservano ai loro alleati.

Semplicemente fallimentare la politica dell'amministrazione Obama. Comunque andrà, sarà una sconfitta. Gli Usa hanno scaricato nell'arco di poche ore il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno. I rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. D'altra parte, il sostegno offerto alla transizione è stato troppo tardivo, direi precipitoso, per risultare sincero agli occhi della piazza e delle opposizioni, e non assicurerà certo a Washington la benevolenza dei leader egiziani di domani. In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Una doccia gelata per la piazza, fomentata per tutta la giornata dalle voci che volevano Mubarak intenzionato ad accogliere tutte le richieste delle opposizioni - prima fra tutte quella delle sue dimissioni immediate - e addirittura in procinto di lasciare il Paese. Persino il direttore della Cia Leon Panetta aveva venduto al Congresso come «fortemente probabile» un passo indietro del raìs.

Nel pomeriggio si era intuito il braccio di ferro in corso tra Mubarak, che per restare in sella offriva il passaggio dei poteri a Suleiman, e l'esercito (e, pare di capire, Washington), che aveva fatto capire di non essere d'accordo con questa soluzione e in un comunicato rendeva noto di aver di fatto assunto la guida del Paese. L'estromissione di Mubarak sembrava cosa fatta. Sarà quindi una notte di tensione altissima. Bisognerà vedere come i militari reagiranno alla "disobbedienza" del raìs. E' possibile che Suleiman sia riuscito a porsi come mediatore tra le varie anime dell'esercito, ma anche che quest'ultimo decida invece di andare fino in fondo con il colpo di Stato di fatto annunciato con il comunicato di questo pomeriggio.

Dalla parte del presidente egiziano resta il re saudita - gli Stati Uniti «non umilino» Mubarak, è stato il monito rivolto da Abdullah direttamente a Obama in una conversazione telefonica - e la Lega araba, che di fronte alla goffa minaccia Usa di chiudere il rubinetto degli aiuti ha assicurato il sostegno finanziario dei suoi membri al regime egiziano. Com'è ovvio, tutti i regimi della regione sono molto sensibili alla sorte del loro "simile" Mubarak, e al trattamento che gli Usa riservano ai loro alleati.

Semplicemente fallimentare la politica dell'amministrazione Obama. Comunque andrà, sarà una sconfitta. Gli Usa hanno scaricato nell'arco di poche ore il loro principale alleato in Medio Oriente nel momento di suo maggior bisogno. I rapporti col Cairo e con le altre capitali arabe "amiche" non saranno mai più gli stessi. D'altra parte, il sostegno offerto alla transizione è stato troppo tardivo, direi precipitoso, per risultare sincero agli occhi della piazza e delle opposizioni, e non assicurerà certo a Washington la benevolenza dei leader egiziani di domani. In realtà, la crisi del regime avrebbe potuto essere prevista e, quindi, in qualche modo "guidata". Il processo di riforme interne - e non il negoziato israelo-palestinese - andava messo al centro dei rapporti con Mubarak, anche a costo di incrinarli; andavano sostenute politicamente e finanziariamente le opposizioni democratiche e liberali, i loro leader aiutati ad emergere. In poche parole, abbracciata la "Freedom Agenda", e perseguita con maggiore determinazione di quanto avesse fatto Bush nei suoi ultimi tre anni. L'abbandono di Mubarak al suo destino non sarebbe apparso così repentino e strumentale; e il nuovo Egitto avrebbe visto nell'America non l'ultimo amico del vecchio dittatore.

Wednesday, February 09, 2011

L'epoca del liberalismo muscolare

Su taccuinopolitico.it e rightnation.it

Il multiculturalismo è morto e Cameron lo seppellisce

Si poteva diffidare delle avventurose teorie degli odiati George W. Bush e Tony Blair, ma persino i loro più accaniti critici dovranno riconoscere che forse un qualche fondamento l'avevano, se gli stessi discorsi oggi li pronunciano leader meno bellicosi come Angela Merkel e David Cameron. Quello pronunciato dal premier britannico lo scorso weekend alla conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza è uno di quei discorsi che segnano un mandato, se non addirittura un'epoca. I leader di centrodestra dei maggiori Paesi europei hanno ormai archiviato il multiculturalismo. Persino in Gran Bretagna, il Paese che più di tutti andava fiero del proprio modello multiculturale, il tabù è stato infranto. A venir meno, dopo il barbaro assassinio del regista Teo Van Gogh, furono inizialmente le certezze della liberale Olanda. In Gran Bretagna, ma non solo, il multiculturalismo finì sotto processo dopo gli attacchi terroristici che il 7 luglio 2005 sconvolsero Londra, quando si è scoperto che i kamikaze erano cittadini britannici a pieno titolo. Nati, cresciuti e ben istruiti su suolo inglese, senza particolari disagi socio-economici e integrati da più generazioni.

A dire il vero, già prima di quel tragico 7 luglio, ma ancor più energicamente dopo, l'allora primo ministro Blair aveva cominciato ad attaccare e a mettere in discussione i miti del multiculturalismo, sottolineando l'urgenza di contrastare con maggiore determinazione l'ideologia dell'estremismo islamico anche a casa nostra, sul piano dei valori – un po' sbiaditi – posti a fondamento delle nostre società occidentali. E nel suo libro di memorie, l'ex premier laburista esorta l'Occidente a scrollarsi di dosso la sua timidezza, a non dubitare dei propri valori, a non essere umile quando si tratta di difenderli e promuoverli. Se di fatto il multiculturalismo muore sotto la metropolitana di Londra, oggi Cameron lo seppellisce, annunciando l’avvento di una nuova epoca, quella del liberalismo «attivo» e «muscolare», un liberalismo cioè che non si limiti ad essere sinonimo di tolleranza, o peggio di indifferenza, solo una cornice entro cui le altre culture possono esprimersi, ma che promuova attivamente i suoi principi, sia nelle nostre città che all’estero, e che pretenda da ogni comunità e organizzazione religiosa piena adesione ad essi.

«Sotto la dottrina del multiculturalismo di Stato – è il severo bilancio di Cameron – abbiamo incoraggiato differenti culture a vivere vite separate, lontane l’una dall’altra e da quella principale. Non siamo riusciti a fornire una visione della società alla quale sentissero di voler appartenere. Abbiamo anche tollerato che queste comunità segregate si comportassero in modi che contraddicevano del tutto i nostri valori. Quando un uomo bianco sostiene delle tesi deplorevoli, razziste per esempio, noi giustamente lo condanniamo. Quando pratiche o punti di vista ugualmente inaccettabili arrivano da qualcuno che non è bianco, siamo troppo cauti, persino spaventati, di contrastarle...».

LEGGI TUTTO

Così Douglas Murray, sul Wall Street Journal di oggi, sgombra il campo da pesanti equivoci sul multiculturalismo:

Il multiculturalismo è morto e Cameron lo seppellisce

Si poteva diffidare delle avventurose teorie degli odiati George W. Bush e Tony Blair, ma persino i loro più accaniti critici dovranno riconoscere che forse un qualche fondamento l'avevano, se gli stessi discorsi oggi li pronunciano leader meno bellicosi come Angela Merkel e David Cameron. Quello pronunciato dal premier britannico lo scorso weekend alla conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza è uno di quei discorsi che segnano un mandato, se non addirittura un'epoca. I leader di centrodestra dei maggiori Paesi europei hanno ormai archiviato il multiculturalismo. Persino in Gran Bretagna, il Paese che più di tutti andava fiero del proprio modello multiculturale, il tabù è stato infranto. A venir meno, dopo il barbaro assassinio del regista Teo Van Gogh, furono inizialmente le certezze della liberale Olanda. In Gran Bretagna, ma non solo, il multiculturalismo finì sotto processo dopo gli attacchi terroristici che il 7 luglio 2005 sconvolsero Londra, quando si è scoperto che i kamikaze erano cittadini britannici a pieno titolo. Nati, cresciuti e ben istruiti su suolo inglese, senza particolari disagi socio-economici e integrati da più generazioni.

A dire il vero, già prima di quel tragico 7 luglio, ma ancor più energicamente dopo, l'allora primo ministro Blair aveva cominciato ad attaccare e a mettere in discussione i miti del multiculturalismo, sottolineando l'urgenza di contrastare con maggiore determinazione l'ideologia dell'estremismo islamico anche a casa nostra, sul piano dei valori – un po' sbiaditi – posti a fondamento delle nostre società occidentali. E nel suo libro di memorie, l'ex premier laburista esorta l'Occidente a scrollarsi di dosso la sua timidezza, a non dubitare dei propri valori, a non essere umile quando si tratta di difenderli e promuoverli. Se di fatto il multiculturalismo muore sotto la metropolitana di Londra, oggi Cameron lo seppellisce, annunciando l’avvento di una nuova epoca, quella del liberalismo «attivo» e «muscolare», un liberalismo cioè che non si limiti ad essere sinonimo di tolleranza, o peggio di indifferenza, solo una cornice entro cui le altre culture possono esprimersi, ma che promuova attivamente i suoi principi, sia nelle nostre città che all’estero, e che pretenda da ogni comunità e organizzazione religiosa piena adesione ad essi.

«Sotto la dottrina del multiculturalismo di Stato – è il severo bilancio di Cameron – abbiamo incoraggiato differenti culture a vivere vite separate, lontane l’una dall’altra e da quella principale. Non siamo riusciti a fornire una visione della società alla quale sentissero di voler appartenere. Abbiamo anche tollerato che queste comunità segregate si comportassero in modi che contraddicevano del tutto i nostri valori. Quando un uomo bianco sostiene delle tesi deplorevoli, razziste per esempio, noi giustamente lo condanniamo. Quando pratiche o punti di vista ugualmente inaccettabili arrivano da qualcuno che non è bianco, siamo troppo cauti, persino spaventati, di contrastarle...».

LEGGI TUTTO

Così Douglas Murray, sul Wall Street Journal di oggi, sgombra il campo da pesanti equivoci sul multiculturalismo:

People were led to believe that "multiculturalism" meant multiracialism, or pluralism. It did not. Nevertheless, for years anybody who criticized multiculturalism was immediately decried as a "racist". But the true character and effects of the policy could not be permanently hidden. State-sponsored multiculturalism treated European countries like hostelries. It judged that the state should not "impose" rules and values on newcomers. Rather, it should bend over backwards to accommodate the demands of immigrants. The resultant policy was that states treated and judged people by the criteria of whatever "community" they found themselves born into.

Monday, February 07, 2011

Grosso guaio al Cairo/4 - Obama vira ancora

Mentre al Cairo le prime prove di dialogo sembrano non aver convinto i Fratelli musulmani e la piazza, che continuano a ritenere imprescindibili le dimissioni immediate di Mubarak, pare che altri gruppi di opposizione e soprattutto a Washington siano più cauti. Per ora, infatti, il raìs ha resistito sia alle pressioni della piazza che a quelle americane. Gli egiziani devono affrontare innumerevoli ostacoli nella via verso le elezioni di settembre e un'uscita di scena ora di Mubarak potrebbe complicare piuttosto che aiutare la transizione. E' questo, secondo quanto riporta il WashPo, il ragionamento che Hillary Clinton avrebbe fatto ai giornali sul volo di ritorno dall'Europa. Sembrerebbe l'ennesimo cambio di atteggiamento di chi è costretto ad adeguarsi agli eventi piuttosto che riuscire a influenzarli.

E secondo il quotidiano Usa, per i principali gruppi di opposizione le dimissioni immediate del raìs non sarebbero più la precondizione per avviare il dialogo con il governo, che, dunque, può procedere con Mubarak ancora al potere. Anche per l'amministrazione Obama una «rapida transizione» non implica più che il presidente si faccia subito da parte, anche perché pare che un'uscita di scena ora di Mubarak - Costituzione vigente alla mano - possa portare a elezioni anticipate entro 60 giorni. Troppo pochi due mesi perché possano organizzarsi partiti e gruppi politici diversi dai Fratelli musulmani.

Non è chiaro se con il cambio di linea sulle dimissioni di Mubarak Washington si sia adeguata ad un ammorbidimento di alcuni gruppi di opposizione su questo punto, oppure se l'abbia favorito per tentare di superare quella che andava delineandosi come una pericolosa situazione di stallo: con il governo pronto, almeno a parole, ad avviare la transizione, ma le opposizioni impuntate sulla cacciata del raìs.

Molto critico con Obama, in questa intervista su La Stampa, Norman Podhoretz, secondo cui i suoi errori «rischiano di far perdere all'America non solo l'Egitto ma l'intero Medio Oriente»:

E secondo il quotidiano Usa, per i principali gruppi di opposizione le dimissioni immediate del raìs non sarebbero più la precondizione per avviare il dialogo con il governo, che, dunque, può procedere con Mubarak ancora al potere. Anche per l'amministrazione Obama una «rapida transizione» non implica più che il presidente si faccia subito da parte, anche perché pare che un'uscita di scena ora di Mubarak - Costituzione vigente alla mano - possa portare a elezioni anticipate entro 60 giorni. Troppo pochi due mesi perché possano organizzarsi partiti e gruppi politici diversi dai Fratelli musulmani.

Non è chiaro se con il cambio di linea sulle dimissioni di Mubarak Washington si sia adeguata ad un ammorbidimento di alcuni gruppi di opposizione su questo punto, oppure se l'abbia favorito per tentare di superare quella che andava delineandosi come una pericolosa situazione di stallo: con il governo pronto, almeno a parole, ad avviare la transizione, ma le opposizioni impuntate sulla cacciata del raìs.

Molto critico con Obama, in questa intervista su La Stampa, Norman Podhoretz, secondo cui i suoi errori «rischiano di far perdere all'America non solo l'Egitto ma l'intero Medio Oriente»:

«Il primo è un errore di metodo: il presidente cambia idea in continuazione sulla gestione della crisi egiziana, dimostrando quell'incompetenza che Hillary Clinton gli rimproverava durante la primarie democratiche del 2008. Il secondo è un errore strategico: ritiene che il fondamentalismo islamico sia diviso fra estremisti e moderati e che con questi ultimi sia possibile parlare».Quella distinzione è solo «una finzione ad uso e consumo dell'opinione pubblica occidentale»:

«I Fratelli musulmani si fingono moderati per guadagnare terreno politico in Egitto. Legittimandoli, Obama pone le premesse che potrebbero consentire loro entro un anno di avere in mano l'Egitto, e dunque il Canale di Suez».Moderati in pubblico (e in lingua inglese), la loro agenda (in lingua araba) è estremista: via il Trattato di pace con Israele e di fatto Repubblica islamica. Nella tendenza di Obama all'appeasement Podhoretz vede «un'idea negativa dell'America».

«La convinzione che gli Stati Uniti, i precedenti Presidenti, si siano comportanti male, abbiano sbagliato sempre tutto. C'è una sorta di odio di sé, di tutto ciò che l'America ha rappresentato in passato. L'"appeasement" con i nemici, il tentativo di pacificazione, ha queste radici».

Friday, February 04, 2011

Ci stanno cascando di nuovo

Tutto fa gioco alla maggioranza, persino il presidente Napolitano. L'intronato del Colle mette a segno il dispettuccio di rovinare la festa già sobria sul federalismo, rispedendo al mittente il decreto non - come purtroppo crederanno in molti - per la presunta bocciatura di ieri in bicamerale, ma per un cavillo procedurale della legge delega. Così facendo il presidente si presta al gioco sporco di far credere alla gente che sia illegittimo da parte del governo approvare il federalismo anche senza il parere positivo del Parlamento, ma non si rende conto di fare il gioco della maggioranza (in vista l'ennesima "fiducia" in aula) e, in particolare, di ripagare la Lega con voti sonanti.

Non so se anche questa volta la strategia di difesa e contrattacco scelta da Berlusconi avrà successo, ma è l'unica sensata da tentare: governare, governare, governare. Ha sbagliato tutto su Fini, ma su questo Ferrara ci ha visto giusto: l'unica risposta ai "guardoni" è governare, o almeno provarci contro tutto e tutti. Contro le procure politicizzate, contro il fango dei media; contro le opposizioni pregiudiziali che hanno fallito l'ennesimo colpo del ko (non votando il parere sul federalismo qualcuno pensava di indurre Bossi a staccare la spina, ma il leader leghista ha fiutato e sembra essersi convinto della strategia di Berlusconi); e, da ultimo, nonostante il presidente Napolitano.

Il "racconto" che sta già andando in scena, per l'ennesima volta, e che rischia di caratterizzare un'eventuale campagna elettorale - lascio a voi giudicare se e quanto verosimile o frutto solo di abilità comunicativa - è quello solito di un Berlusconi che tenta di "fare" contro tutto e tutti, ma non lo fanno governare perché "è tutto in mano alla sinistra". Di chi sarà la colpa se si tornerà al voto? Le opposizioni - e non solo - ci stanno cascando di nuovo. Se è questo lo scenario verso cui andiamo, la campagna elettorale sarà sì in salita per Berlusconi - e non è detto che rivinca, perché gli italiani sono esausti e lievemente incazzati - ma avrà dalla sua il suo argomento preferito: fondato o meno che sia, la persecuzione politico-mediatico-giudiziaria nei suoi confronti. E con la Lega pronta a capitalizzare - almeno al nord - i voti in uscita dal Pdl. Insomma, l'insistenza di Berlusconi nel voler andare avanti, il rilancio sulla crescita economica e la riforma del fisco, la sorprendente pazienza di Bossi, tutto va letto in questa chiave.

Se si riesce a governare, se passano le riforme, tanto meglio. Altrimenti, siano gli oppositori di ogni dove e rango (partiti, procure, giornali) ad assumersi la responsabilità del ritorno alle urne. Questo è il film che il centrodestra sta girando, e nel quale tutti - dal Pd al Terzo polo, dalle procure fino a Napolitano - sembrano essere già entrati nella parte più congeniale al protagonista: Berlusconi.

UPDATE:

Come volevasi dimostrare. Calderoli: «Se verranno presentati dei documenti sulle comunicazioni del governo sul federalismo municipale, allora io chiederò il voto di fiducia nel Consiglio dei ministri». Se passa, nuova vittoria del governo; se non passa, il governo cade sul federalismo. C'è altro da aggiungere sul capolavoro di Napolitano?

Non so se anche questa volta la strategia di difesa e contrattacco scelta da Berlusconi avrà successo, ma è l'unica sensata da tentare: governare, governare, governare. Ha sbagliato tutto su Fini, ma su questo Ferrara ci ha visto giusto: l'unica risposta ai "guardoni" è governare, o almeno provarci contro tutto e tutti. Contro le procure politicizzate, contro il fango dei media; contro le opposizioni pregiudiziali che hanno fallito l'ennesimo colpo del ko (non votando il parere sul federalismo qualcuno pensava di indurre Bossi a staccare la spina, ma il leader leghista ha fiutato e sembra essersi convinto della strategia di Berlusconi); e, da ultimo, nonostante il presidente Napolitano.

Il "racconto" che sta già andando in scena, per l'ennesima volta, e che rischia di caratterizzare un'eventuale campagna elettorale - lascio a voi giudicare se e quanto verosimile o frutto solo di abilità comunicativa - è quello solito di un Berlusconi che tenta di "fare" contro tutto e tutti, ma non lo fanno governare perché "è tutto in mano alla sinistra". Di chi sarà la colpa se si tornerà al voto? Le opposizioni - e non solo - ci stanno cascando di nuovo. Se è questo lo scenario verso cui andiamo, la campagna elettorale sarà sì in salita per Berlusconi - e non è detto che rivinca, perché gli italiani sono esausti e lievemente incazzati - ma avrà dalla sua il suo argomento preferito: fondato o meno che sia, la persecuzione politico-mediatico-giudiziaria nei suoi confronti. E con la Lega pronta a capitalizzare - almeno al nord - i voti in uscita dal Pdl. Insomma, l'insistenza di Berlusconi nel voler andare avanti, il rilancio sulla crescita economica e la riforma del fisco, la sorprendente pazienza di Bossi, tutto va letto in questa chiave.

Se si riesce a governare, se passano le riforme, tanto meglio. Altrimenti, siano gli oppositori di ogni dove e rango (partiti, procure, giornali) ad assumersi la responsabilità del ritorno alle urne. Questo è il film che il centrodestra sta girando, e nel quale tutti - dal Pd al Terzo polo, dalle procure fino a Napolitano - sembrano essere già entrati nella parte più congeniale al protagonista: Berlusconi.

UPDATE:

Come volevasi dimostrare. Calderoli: «Se verranno presentati dei documenti sulle comunicazioni del governo sul federalismo municipale, allora io chiederò il voto di fiducia nel Consiglio dei ministri». Se passa, nuova vittoria del governo; se non passa, il governo cade sul federalismo. C'è altro da aggiungere sul capolavoro di Napolitano?

Grosso guaio al Cairo/3 - Il nodo dei Fratelli musulmani

Dopo i primi giorni in cui sembrava sul punto di cadere, la sorpresa è che Mubarak non molla. Meno sorprendenti sono i suoi metodi, quelli prevedibili di ogni regime autoritario. Sta facendo ricorso a tutto l'armamentario: da un lato mostrare delle aperture, dall'altro istigare alla violenza e alimentare il caos, sia per suscitare il bisogno di ordine e sicurezza sia per provare a dividere le opposizioni tra chi accetta il "dialogo" e i violenti da reprimere; intimidire i giornalisti stranieri e gli operatori delle ong, impedendo il più possibile ai media di riprendere e trasmettere immagini, così da "accecare" l'opinione pubblica; denunciare il complotto straniero; portare dalla sua parte l'esercito. E proprio il ruolo dell'esercito è l'aspetto più indecifrabile. Non avevamo capito bene, o qualcosa è successo al suo interno. Sembrava infatti che si volesse porre come mediatore tra il regime e la piazza, quindi di fatto con quest'ultima, ma adesso pare fare il gioco di Mubarak.

In tutto questo non manca, pare, la violenza contro i giornalisti stranieri anche da parte dei manifestanti anti-governativi. Il capolavoro dell'Occidente, infatti, è che Mubarak si sente scaricato e ormai lo accusa di aver fomentato la rivolta; e le opposizioni lo accusano di appoggiare il regime. Probabilmente ha ragione Angelo Panebianco quando scrive, sul Corriere della Sera di ieri, che l'Occidente "si illude di contare" e che in realtà "è davvero poco ciò che l’America, per non parlare dell’Europa, può fare".

"Se si può fare poco per condizionare gli eventi, - aggiunge - che almeno quel poco non consista di plateali errori. Obama ne ha già fatti quando, in polemica con la politica del suo predecessore, ha demoralizzato gli oppositori democratici del regime di Mubarak e di altre dittature mediorientali, togliendo ai gruppi interessati alla democrazia appoggio morale e finanziario".

L'amministrazione Usa vive i dilemmi e sconta gli errori di cui abbiamo già parlato. Obama (con l'Europa disciplinata e spaventata al seguito) insiste nella richiesta di una transizione reale e immediata, sottintendendo che Mubarak lasci subito, ma evitando di pronunciare la fatidica parola "dimissioni". E' sincero il raìs quando dice di non volersi ricandidare e spiega perché dev'essere lui a guidare la transizione? Non si può escludere che a questo punto cerchi un'uscita di scena dignitosa, né ci si può fidare dei Fratelli musulmani. "È già cominciata sui mass media", ci avverte Panebianco, l'"operazione pubblicitaria tesa a 'vendere' i Fratelli musulmani come un interlocutore tutto sommato accettabile per noi". Ma potrebbe anche mirare solo a "passare la nottata", resistere al potere con ogni mezzo (persino il "dialogo" con le opposizioni) nella fase più critica, per poi riprendere il controllo del Paese nei mesi successivi.

Interrogativi che non credo troveranno risposte a breve. D'altra parte, il fronte dell'opposizione già sembra incapace di dare uno sbocco politico alla piazza. Forse converrebbe una tregua di qualche giorno per andare a vedere le carte di Mubarak, accettare il "dialogo" senza pretenderne dimissioni immediate, pretendere una "road map" con delle scadenze precise. Ma le proposte del vicepresidente Suleiman in questo senso sarebbero già state respinte. Forse gli islamisti hanno già estremizzato il fronte degli oppositori. Ma si tratta ancora di speculazioni. Di certo, il nodo principale da sciogliere è quello della legalizzazione dei Fratelli musulmani come partito politico. Finché Mubarak, o qualcuno al suo posto, non fa questo passo (cosa ne pensa Obama?), continueranno ad essere contrari ad ogni dialogo. Ma per il resto dell'opposizione è questione davvero così dirimente? Gli altri partiti e movimenti di opposizione sono abbastanza forti e organizzati per rendere credibile un processo di democratizzazione senza i Fratelli musulmani, ammesso che accettino in linea di principio (che ne pensa ElBaradei?) di mantenerli al bando?

UPDATE: